![]()

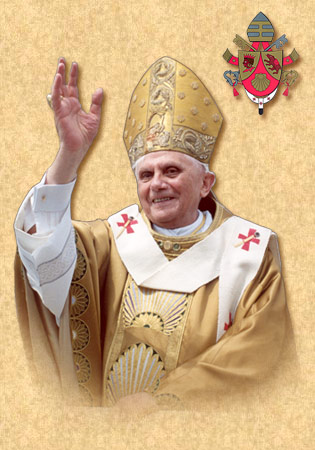

"Il patrimonio greco, criticamente purificato, è parte integrante della fede cristiana" (Benedetto XVI)

"La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma" (Benedetto XVI)

|

"Il patrimonio greco, criticamente purificato, è parte integrante della fede cristiana" (Benedetto XVI) "La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma" (Benedetto XVI)

|

|

|

|

Benedetto XVI e l'identità dell'Europa

La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma

Sul problema dell'identità europea Benedetto XVI è più volte intervenuto nei suoi scritti e nei suoi discorsi, sia prima sia dopo la sua elezione al Pontificato.

Nel

discorso tenuto al Parlamento tedesco (22 settembre 2011) Benedetto XVI

ha espresso nella forma più sintetica possibile le sue idee sull'argomento,

affermando che l'identità Europea nasce dall'incontro fra cultura greca, romana

ed ebraica: in particolare per ciò che riguarda il diritto l'incontro tra le

idee della filosofia stoica e la tradizione giuridica romana ha dato vita alla

tradizione giuridica occidentale. Sottesa alla tradizione culturale

dell'Occidente e parte fondamentale di essa è la convinzione dell'idea di un Dio

creatore.

Nel

discorso tenuto al Parlamento tedesco (22 settembre 2011) Benedetto XVI

ha espresso nella forma più sintetica possibile le sue idee sull'argomento,

affermando che l'identità Europea nasce dall'incontro fra cultura greca, romana

ed ebraica: in particolare per ciò che riguarda il diritto l'incontro tra le

idee della filosofia stoica e la tradizione giuridica romana ha dato vita alla

tradizione giuridica occidentale. Sottesa alla tradizione culturale

dell'Occidente e parte fondamentale di essa è la convinzione dell'idea di un Dio

creatore.

(...) Come si riconosce ciò che è giusto? Nella storia, gli

ordinamenti giuridici sono stati quasi sempre motivati in modo religioso: sulla

base di un riferimento alla Divinità si decide ciò che tra gli uomini è giusto.

Contrariamente ad altre grandi religioni, il cristianesimo non ha mai imposto

allo Stato e alla società un diritto rivelato, mai un ordinamento giuridico

derivante da una rivelazione. Ha invece rimandato alla natura e alla ragione

quali vere fonti del diritto – ha rimandato all’armonia tra ragione oggettiva e

soggettiva, un’armonia che però presuppone l’essere ambedue le sfere fondate

nella Ragione creatrice di Dio. Con ciò i teologi cristiani si sono associati ad

un movimento filosofico e giuridico che si era formato sin dal secolo II a. Cr.

Nella prima metà del secondo secolo precristiano si ebbe un incontro tra il

diritto naturale sociale sviluppato dai filosofi stoici e autorevoli maestri del

diritto romano. In questo contatto è nata la cultura giuridica occidentale, che

è stata ed è tuttora di un’importanza determinante per la cultura giuridica

dell’umanità. Da questo legame precristiano tra diritto e filosofia parte la via

che porta, attraverso il Medioevo cristiano, allo sviluppo giuridico

dell’Illuminismo fino alla Dichiarazione dei Diritti umani e fino alla nostra

Legge Fondamentale tedesca, con cui il nostro popolo, nel 1949, ha riconosciuto

“gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni

comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo”. (...)

A questo punto dovrebbe venirci in aiuto il patrimonio culturale dell’Europa.

Sulla base della convinzione circa l’esistenza di un Dio creatore sono state

sviluppate l’idea dei diritti umani, l’idea dell’uguaglianza di tutti gli uomini

davanti alla legge, la conoscenza dell’inviolabilità della dignità umana in ogni

singola persona e la consapevolezza della responsabilità degli uomini per il

loro agire. Queste conoscenze della ragione costituiscono la nostra memoria

culturale. Ignorarla o considerarla come mero passato sarebbe un’amputazione

della nostra cultura nel suo insieme e la priverebbe della sua interezza. La

cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma –

dall’incontro tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei Greci e

il pensiero giuridico di Roma. Questo triplice incontro forma l’intima

identità dell’Europa. Nella consapevolezza della responsabilità dell’uomo

davanti a Dio e nel riconoscimento della dignità inviolabile dell’uomo, di ogni

uomo, questo incontro ha fissato dei criteri del diritto, difendere i quali è

nostro compito in questo momento storico.

Al giovane re Salomone, nell’ora dell’assunzione del potere, è stata concessa

una sua richiesta. Che cosa sarebbe se a noi, legislatori di oggi, venisse

concesso di avanzare una richiesta? Che cosa chiederemmo? Penso che anche oggi,

in ultima analisi, non potremmo desiderare altro che un cuore docile – la

capacità di distinguere il bene dal male e di stabilire così un vero diritto, di

servire la giustizia e la pace. Vi ringrazio per la vostra attenzione.

Per il testo integrale:

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin_it.html

Per il testo originale in tedesco:

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin_ge.html

Per il video dell'evento (il discorso del Santo Padre comincia al minuto 41'):

http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&tic=VA_U6I4DMP9

Significativi anche il discorso di Ratisbona (settembre 2005), la cui estrema importanza rileviamo in altra pagina del sito (clicca qui), e il discorso tenuto ai Parigi, al Collège des Bernardins, anch'esso richiamato in altra pagina del sito (clicca qui). Tra i molti altri interventi in cui il tema viene più o meno diffusamente trattato, segnaliamo un passo del recente discorso di Santiago de Compostela, letto dal Papa nel corso del viaggio apostolico a Santiago de Compostela e Barcellona.

(...)

Vengo come pellegrino in questo Anno Santo Compostelano e porto nel cuore lo

stesso amore a Cristo che spingeva l’Apostolo Paolo a intraprendere i suoi

viaggi, con l’anelito di giungere anche in Spagna (cfr Rm 15,22-29).

Desidero unirmi così alla grande schiera di uomini e donne che, lungo i secoli,

sono venuti a Compostela da tutti gli angoli della Penisola Iberica e d’Europa,

e anzi del mondo intero, per mettersi ai piedi di san Giacomo e lasciarsi

trasformare dalla testimonianza della sua fede. Essi, con le orme dei loro passi

e pieni di speranza, andarono creando una via di cultura, di preghiera, di

misericordia e di conversione, che si è concretizzata in chiese e ospedali, in

ostelli, ponti e monasteri. In questa maniera, la Spagna e l’Europa

svilupparono una fisionomia spirituale marcata in modo indelebile dal Vangelo.

(...)

Vengo come pellegrino in questo Anno Santo Compostelano e porto nel cuore lo

stesso amore a Cristo che spingeva l’Apostolo Paolo a intraprendere i suoi

viaggi, con l’anelito di giungere anche in Spagna (cfr Rm 15,22-29).

Desidero unirmi così alla grande schiera di uomini e donne che, lungo i secoli,

sono venuti a Compostela da tutti gli angoli della Penisola Iberica e d’Europa,

e anzi del mondo intero, per mettersi ai piedi di san Giacomo e lasciarsi

trasformare dalla testimonianza della sua fede. Essi, con le orme dei loro passi

e pieni di speranza, andarono creando una via di cultura, di preghiera, di

misericordia e di conversione, che si è concretizzata in chiese e ospedali, in

ostelli, ponti e monasteri. In questa maniera, la Spagna e l’Europa

svilupparono una fisionomia spirituale marcata in modo indelebile dal Vangelo.

Provo una gioia profonda nell’essere di nuovo in Spagna, che ha dato al mondo una moltitudine di grandi Santi, fondatori e poeti, come Ignazio di Loyola, Teresa di Gesù, Giovanni della Croce, Francesco Saverio, fra tanti altri; Spagna che nel secolo XX ha suscitato nuove istituzioni, gruppi e comunità di vita cristiana e di azione apostolica e, negli ultimi decenni, cammina in concordia e unità, in libertà e pace, guardando al futuro con speranza e responsabilità. Mossa dal suo ricco patrimonio di valori umani e spirituali, cerca pure di progredire in mezzo alle difficoltà e offrire la sua solidarietà alla comunità internazionale.

Questi apporti e iniziative della vostra lunga storia, e anche di oggi, insieme al significato di questi due luoghi della vostra bella geografia che visiterò in questa occasione, mi spronano ad allargare il mio pensiero a tutti i popoli di Spagna e d’Europa. Come il Servo di Dio Giovanni Paolo II, che da Compostela esortò il Vecchio Continente a dare nuovo vigore alle sue radici cristiane, anch’io vorrei esortare la Spagna e l’Europa a edificare il loro presente e a progettare il loro futuro a partire dalla verità autentica dell’uomo, dalla libertà che rispetta questa verità e mai la ferisce, e dalla giustizia per tutti, iniziando dai più poveri e derelitti. Una Spagna e un’Europa non solo preoccupate delle necessità materiali degli uomini, ma anche di quelle morali e sociali, di quelle spirituali e religiose, perché tutte queste sono esigenze autentiche dell’unico uomo e solo così si opera in modo efficace, integro e fecondo per il suo bene. (...)

(per il testo integrale del discorso clicca qui per la versione italiana, qui per l'originale spagnolo).

Riproponiamo inoltre brani di un discorso pronunziato al Senato italiano il 13 maggio 2004, in cui sono affrontate in modo esplicito queste tematiche .

Europa. I suoi fondamenti spirituali ieri,

oggi e domani

L'Europa - Cos'è essa

propriamente? Questa domanda è stata sempre nuovamente posta, in maniera

espressa, dal cardinal Józef Glemp in uno dei circoli linguistici del Sinodo

Episcopale sull'Europa: dove comincia, dove finisce l'Europa? Perché ad esempio

la Siberia non appartiene all'Europa, sebbene essa sia abitata anche da europei,

la cui modalità di pensare e di vivere è inoltre del tutto europea? E dove si

perdono i confini dell'Europa nel sud della comunità di popoli della Russia?

Dove corre il suo confine nell'Atlantico? Quali isole sono Europa, e quali

invece non lo sono, e perché non lo sono? In questi incontri divenne

perfettamente chiaro che Europa solo in maniera del tutto secondaria è un

concetto geografico: l'Europa non è un continente nettamente afferrabile in

termini geografici, ma è invece un concetto culturale e storico.

L'Europa - Cos'è essa

propriamente? Questa domanda è stata sempre nuovamente posta, in maniera

espressa, dal cardinal Józef Glemp in uno dei circoli linguistici del Sinodo

Episcopale sull'Europa: dove comincia, dove finisce l'Europa? Perché ad esempio

la Siberia non appartiene all'Europa, sebbene essa sia abitata anche da europei,

la cui modalità di pensare e di vivere è inoltre del tutto europea? E dove si

perdono i confini dell'Europa nel sud della comunità di popoli della Russia?

Dove corre il suo confine nell'Atlantico? Quali isole sono Europa, e quali

invece non lo sono, e perché non lo sono? In questi incontri divenne

perfettamente chiaro che Europa solo in maniera del tutto secondaria è un

concetto geografico: l'Europa non è un continente nettamente afferrabile in

termini geografici, ma è invece un concetto culturale e storico.

Il sorgere dell'Europa

Questo risulta in modo assai evidente se tentiamo di risalire alle origini

dell'Europa. Chi parla dell'origine dell'Europa, rinvia solitamente ad Erodoto

(ca. 484-425 a. C.), il quale certamente è il primo a conoscere l'Europa come

concetto geografico, e la definisce così: "i Persiani considerano come cosa di

loro proprietà l'Asia e i popoli barbari che vi abitano, mentre ritengono che

l'Europa e il mondo greco siano un paese a parte". I confini dell'Europa stessa

non vengono addotti, ma è chiaro che terre che oggi sono il nucleo dell'Europa

odierna giacevano completamente al di fuori del campo visivo dell'antico

storico. Di fatto con la formazione degli stati ellenistici e dell'Impero Romano

si era formato un continente che divenne la base della successiva Europa, ma che

esibiva tutt'altri confini: erano le terre tutt'attorno al Mediterraneo, le

quali in virtù dei loro legami culturali, in virtù dei traffici e dei commerci,

in virtù del comune sistema politico formavano le une insieme alle altre un vero

e proprio continente. Solo l'avanzata trionfale dell'Islam nel VII e all'inizio

dell'VIII secolo ha tracciato un confine attraverso il Mediterraneo, lo ha per

così dire tagliato a metà, cosicché tutto ciò che fino ad allora era stato un

continente si suddivideva adesso oramai in tre continenti: Asia, Africa, Europa.

In oriente la trasformazione del mondo antico si compì più lentamente che in

occidente: l'Impero Romano con Costantinopoli come punto centrale resistette

laggiù - anche se sempre più spinto ai margini - fino al XV secolo. Mentre la

parte meridionale del Mediterraneo attorno all'anno 700 è completamente caduta

fuori di quello che fino ad allora era un continente culturale, si verifica nel

medesimo tempo una sempre più forte estensione verso il nord. Il limes, che sino

ad allora era stato un confine continentale, scompare e si apre verso un nuovo

spazio storico, che ora abbraccia la Gallia, la Germania, la Britannia come

terre-nucleo vere e proprie, e si protende in maniera crescente verso la

Scandinavia. In questo processo di spostamento dei confini la continuità ideale

con il precedente continente mediterraneo, misurato geograficamente in termini

differenti, venne garantita da una costruzione di teologia della storia: in

collegamento con il libro di Daniele, si considerava l'Impero Romano rinnovato e

trasformato dalla fede cristiana come l'ultimo e permanente regno della storia

del mondo in generale, e si definiva perciò la compagine di popoli e di stati

che era in via di formazione come il permanente Sacrum Imperium Romanum.

Questo processo di una nuova identificazione storica e culturale è stato

compiuto in maniera del tutto consapevole sotto il regno di Carlo Magno, e qui

emerge ora nuovamente anche l'antico nome di Europa, in un significato mutato:

questo vocabolo venne ora impiegato addirittura come definizione del regno di

Carlo Magno, ed esprimeva al tempo stesso la coscienza della continuità e della

novità con cui la nuova compagine di stati si presentava come la forza

propriamente carica di futuro. Carica di futuro proprio perché si concepiva in

continuità con la storia del mondo fino ad allora e ultimamente ancorata in ciò

che permane sempre.

Nell'autocomprensione che andava così formandosi è espressa parimenti la

consapevolezza della definitività, così come al tempo stesso la consapevolezza

di una missione.

È vero che il concetto di Europa è pressoché nuovamente scomparso dopo la fine

del regno carolingio ed è rimasto solamente conservato nel linguaggio dei dotti;

nel linguaggio popolare esso trapassa solamente all'inizio dell'epoca moderna -

certo in connessione con il pericolo dei Turchi, come modalità di

autoidentificazione -, per imporsi in generale nel XVIII secolo.

Indipendentemente da questa storia del termine, il costituirsi del regno dei

Franchi come l'Impero Romano mai tramontato e ora rinato significa di fatto il

passo decisivo verso ciò che noi oggi intendiamo quando parliamo di Europa.

Certo non possiamo dimenticare che c'è anche una seconda radice dell'Europa, di

un'Europa non occidentale: l'Impero Romano aveva in effetti, come già detto,

resistito a Bisanzio contro le tempeste della migrazione dei popoli e

dell'invasione islamica. Bisanzio intendeva se stessa come la vera Roma; qui di

fatto l'Impero non era mai tramontato, ragion per cui si continuava ad avanzare

una rivendicazione nei confronti dell'altra metà, quella occidentale,

dell'Impero. Anche questo Impero Romano d'Oriente si è esteso ulteriormente

verso il nord, fin dentro il mondo slavo, e si è creato un proprio mondo,

greco-romano, che si differenzia rispetto all'Europa latina dell'occidente in

virtù di una diversa liturgia, una diversa costituzione ecclesiastica, una

diversa scrittura, e in virtù della rinuncia al latino come comune lingua

insegnata.

Certamente ci sono anche sufficienti elementi unificanti, che possono fare dei

due mondi un unico, comune continente: in primo luogo la comune eredità della

Bibbia e della Chiesa antica, la quale del resto in entrambi i mondi rinvia

aldilà di se stessa verso un'origine che ora giace al di fuori dell'Europa, e

cioè in Palestina; inoltre la stessa comune idea di Impero, la comune

comprensione di fondo della Chiesa e quindi anche la comunanza delle

fondamentali idee del diritto e degli strumenti giuridici; infine io menzionerei

anche il monachesimo, che nei grandi sommovimenti della storia è rimasto

l'essenziale portatore non solamente della continuità culturale, bensì

soprattutto dei fondamentali valori religiosi e morali, degli orientamenti

ultimi dell'uomo, e in quanto forza pre-politica e sovra-politica divenne

portatore delle sempre nuovamente necessarie rinascite.

Tra le due Europe, pur in mezzo alla comunanza dell'essenziale eredità

ecclesiale, c'è tuttavia ancora una profonda differenza, alla cui importanza ha

accennato specialmente Endre von Ivanka: a Bisanzio Impero e Chiesa appaiono

quasi identificati l'uno con l'altro; l'imperatore è capo anche della Chiesa.

Egli intende se stesso come rappresentante di Cristo, e in collegamento con la

figura di Melchisedek, che era al tempo stesso re e sacerdote (Gen 14,18), porta

dal VI secolo il titolo ufficiale di "re e sacerdote". Per il fatto che a

partire da Costantino l'imperatore se ne era andato via da Roma, nell'antica

capitale dell'Impero poté svilupparsi la posizione autonoma del vescovo di Roma

come successore di Pietro e pastore supremo della Chiesa; qui già dall'inizio

dell'era costantiniana viene insegnata una dualità di potestà: imperatore e papa

hanno in effetti potestà separate, nessuno dispone della totalità. Il papa

Gelasio I (492-496) ha formulato la visione dell'Occidente nella sua famosa

lettera all'imperatore Anastasio e ancor più chiaramente nel suo quarto

trattato, dove egli di fronte alla tipologia bizantina di Melchisedek sottolinea

che l'unità delle potestà sta esclusivamente in Cristo: "questi infatti, a causa

della debolezza umana (superbia!), ha separato per i tempi successivi i due

ministeri, affinché nessuno si insuperbisca" (c. 11). Per le cose della vita

eterna gli imperatori cristiani hanno bisogno dei sacerdoti (pontifices), e

questi a loro volta si attengono, per il corso temporale delle cose, alle

disposizioni imperiali. I sacerdoti devono seguire nelle cose mondane le leggi

dell'imperatore insediato per ordine divino, mentre questi deve sottomettersi

nelle cose divine al sacerdote. Con ciò è introdotta una separazione e

distinzione delle potestà, la quale divenne di massima importanza per il

successivo sviluppo dell'Europa, e che per così dire ha posto i fondamenti di

ciò che è propriamente tipico dell'Occidente.

Poiché da ambo le parti di contro a tali delimitazioni rimase vivo sempre

l'impulso alla totalità, la brama di porre il proprio potere al di sopra

dell'altro, questo principio di separazione è divenuto anche la sorgente di

infinite sofferenze. Come esso debba essere vissuto correttamente e

concretizzato politicamente e religiosamente rimane un problema fondamentale

anche per l'Europa di oggi e di domani.

(...)

L'universalizzazione della cultura europea e la sua crisi

L'universalizzazione della cultura europea e la sua crisi

(...)

L'Europa, proprio in questa ora del suo massimo successo, sembra diventata vuota

dall'interno, paralizzata in un certo qual senso da una crisi del suo sistema

circolatorio, una crisi che mette a rischio la sua vita, affidata per così dire

a trapianti, che poi però non possono che eliminare la sua identità. A questo

interiore venir meno delle forze spirituali portanti corrisponde il fatto che

anche etnicamente l'Europa appare sulla via del congedo.

C'è una strana mancanza di voglia di futuro. I figli, che sono il futuro,

vengono visti come una minaccia per il presente; essi ci portano via qualcosa

della nostra vita, così si pensa. Essi non vengono sentiti come una speranza,

bensì come un limite del presente. Il confronto con l'Impero Romano al tramonto

si impone: esso funzionava ancora come grande cornice storica, ma in pratica

viveva già di quelli che dovevano dissolverlo, poiché esso stesso non aveva più

alcuna energia vitale.

(...)

A che punto siamo oggi?

Così ci troviamo davanti alla questione: come devono andare avanti le cose?

Nei violenti sconvolgimenti del nostro tempo c'è un'identità dell'Europa, che

abbia un futuro e per la quale possiamo impegnarci con tutto noi stessi? Non

sono preparato per entrare in una discussione dettagliata sulla futura

Costituzione europea. Vorrei soltanto brevemente indicare gli elementi morali

fondanti, che a mio avviso non dovrebbero mancare.

(...)

C'è qui un odio di sé dell'Occidente che è strano e che si può considerare solo

come qualcosa di patologico; l'Occidente tenta sì in maniera lodevole di aprirsi

pieno di comprensione a valori esterni, ma non ama più se stesso; della sua

propria storia vede oramai soltanto ciò che è deprecabile e distruttivo, mentre

non è più in grado di percepire ciò che è grande e puro. L'Europa, per

sopravvivere, ha bisogno di una nuova - certamente critica e umile -

accettazione di se stessa, se essa vuole davvero sopravvivere. La

multiculturalità, che viene continuamente e con passione incoraggiata e

favorita, è talvolta soprattutto abbandono e rinnegamento di ciò che è proprio,

fuga dalle cose proprie. Ma la multiculturalità non può sussistere senza

costanti in comune, senza punti di orientamento a partire dai valori propri.

Essa sicuramente non può sussistere senza rispetto di ciò che è sacro. Di essa

fa parte l'andare incontro con rispetto agli elementi sacri dell'altro, ma

questo lo possiamo fare solamente se il sacro, Dio, non è estraneo a noi stessi.

Certo, noi possiamo e dobbiamo imparare da ciò che è sacro per gli altri, ma

proprio davanti agli altri e per gli altri è nostro dovere nutrire in noi stessi

il rispetto davanti a ciò che è sacro e mostrare il volto di Dio che ci è

apparso - del Dio che ha compassione dei poveri e dei deboli, delle vedove e

degli orfani, dello straniero; del Dio che è talmente umano che egli stesso è

diventato un uomo, un uomo sofferente, che soffrendo insieme a noi dà al dolore

dignità e speranza.

Se non facciamo questo, non solo rinneghiamo l'identità dell'Europa, bensì

veniamo meno anche ad un servizio agli altri che essi hanno diritto di avere.

Per le culture del mondo la profanità assoluta che si è andata formando in

Occidente è qualcosa di profondamente estraneo. Esse sono convinte che un mondo

senza Dio non ha futuro. Pertanto proprio la multiculturalità ci chiama a

rientrare nuovamente in noi stessi.

Come andranno le cose in Europa in futuro non lo sappiamo. La Carta dei diritti

fondamentali può essere un primo passo, un segno che l'Europa cerca nuovamente

in maniera cosciente la sua anima. In questo bisogna dare ragione a Toynbee, che

il destino di una società dipende sempre da minoranze creative. I cristiani

credenti dovrebbero concepire se stessi come una tale minoranza creativa e

contribuire a che l'Europa riacquisti nuovamente il meglio della sua eredità e

sia così a servizio dell'intera umanità.

Il testo integrale può essere letto nel sito http://www.totustuus.it/modules.php?name=News&file=print&sid=649).

Le tematiche dell'identità dell'Europa e del suo rapporto con la tradizione che ne forma la base portante, che il Papa ha affrontato, come si vede, in molteplici occasioni, hanno un interesse rilevante per il nostro lavoro e per il nostro studio. Ricordiamo che il Santo Padre ha scelto come motto le parole Cooperatores veritatis: è un motto che interpella direttamente anche noi e il nostro lavoro, perché nella nostra attenzione ai classici e alle radici dell'Europa non dobbiamo dimenticare che ciò che ci muove è sempre la ricerca del significato, cioè della verità più profonda dell'uomo, del suo vivere, del suo agire: alla ricerca di questo significato ultimo ha dedicato tanta parte delle sue forze interiori, in modo appassionato e talora persino drammatico, l'umanità pagana, che pure non era in grado di arrivare da sola fino in fondo alla sua ricerca, perché non era guidata dalla luce della Rivelazione.

![]() Stampa questa pagina (versione printer friendly)

Stampa questa pagina (versione printer friendly)

(Torna alla pagina ../Iniziale della Sezione Testi)

(Torna alla homepage di Zetesis)

![]()

| Per tornare alla home |

| Per contattare la Redazione |