![]()

"Il patrimonio greco, criticamente purificato, è parte integrante della fede cristiana" (Benedetto XVI)

"La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma" (Benedetto XVI)

|

"Il patrimonio greco, criticamente purificato, è parte integrante della fede cristiana" (Benedetto XVI) "La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma" (Benedetto XVI)

|

|

| |

I Greci in India

di Moreno Morani

(Zetesis, 2008-1)

NB. Per passare dal testo alla nota e viceversa, doppio clic sul numero di riferimento.

I. Profilo storico.

1. Alessandro Magno

Le ragioni che convinsero Alessandro a non proseguire il suo ambizioso disegno di conquista dell’India sono esposte con chiarezza dalle fonti antiche: Alessandro dovette rinunciare perché ormai il suo esercito era troppo stanco e privo di mezzi per continuare oltre in questa impresa. Curzio Rufo tratteggia con enfasi drammatica la sensazione di incomprensione e addirittura di aperta conflittualità che si era instaurata tra il re macedone e le truppe. Queste non osano sollevarsi apertamente a un sovrano che temono e da cui obiettivamente avevano ottenuto favori e ricchezze: è un atteggiamento di rassegnazione più o meno velata, incapace di esprimersi in tutta la sua interezza, ma pericoloso, perché a lungo andare impedisce la collaborazione tra comandante e soldati. Nella scena che si svolge al passaggio dell’Ifasi (IX 2 s.) predomina la tensione e l’esaltazione emotiva. Di fronte ad Alessandro che, più che ordinare, quasi scongiura, in nome del loro valore, i soldati di seguirlo nella nuova impresa, non come capo ma come loro amico e commilitone (IX 2, 28), questi tacciono tenendo lo sguardo rivolto verso terra, tanto da provocare al re una risposta che, nella deliberata accentuazione del tono patetico, sembra lontana dal suo stile e dal suo usuale modo di esprimersi e di comportarsi (ibid. 31-34):

Cumque illi in terram demissis capitibus tacere perseverarent: ‘Nescio quid’, inquit, ‘in vos inprudens deliqui, quod me ne intueri quidem vultis. In solitudine mihi videor esse. Nemo respondet, nemo saltem negat. Quos adloquor? quid autem postulo? Vestram gloriam et magnitudinem vindicamus. Ubi sunt illi, quorum certamen paulo ante vidi contendentium, qui potissimum vulnerati regis corpus exciperent? Desertus, destitutus sum, hostibus deditus. (...) Mori praestat quam precario imperatorem esse. Ite reduces domos! ite deserto rege ovantes! Ego hic aut vobis desperatae victoriae aut honestae morti locum inveniam’.

All’accorato discorso di Ceno, che a nome

dei soldati chiedeva di evitare alla truppa stanca e provata

un’ulteriore fatica e che aveva provocato nell’assemblea una scena

quasi isterica (“clamor undique cum ploratu oritur regem, patrem,

dominum confusis appellantibus vocibus ... universa contione effusius

flente”), Alessandro replica con un gesto di grande irritazione: si

isola nella sua tenda proibendo a chiunque di venire a cercarlo, e solo

dopo due giorni

[1] abbandona il progetto di

un’avanzata per terra, per accogliere l’idea suggerita da Ceno di

procedere verso l’Oceano seguendo il corso del fiume fino alla foce

dell’Indo. Alla decisione di Alessandro, che sognava di estendere il

suo dominio fino agli estremi confini del mondo e di dare celebrità a

regioni finora sconosciute (“Dabo nobilitatem ignobilibus locis,

aperiam cunctis gentibus terras, quas natura longe submoverat” IX 6,

22), contribuiscono però anche altri fattori. Per quanto la campagna

militare all’inizio non facesse presagire difficoltà insormontabili (in

molti villaggi la popolazione fugge davanti a lui o esce spontaneamente

a rendergli omaggio), col procedere del tempo la resistenza delle

popolazioni locali si era fatta più rigida, e Alessandro aveva dovuto

aprirsi la strada nella valle dell’Indo con

difficoltà crescente.

Alla fine aveva dovuto rendersi conto del fatto che il terreno che si

apriva davanti a lui era ben più sconfinato di quanto avesse previsto,

e che molte delle supposizioni che erano alla base del suo progetto si

erano rivelate fallaci: aveva pensato

[2] che procedendo per quella

via sarebbe arrivato in Africa, alle sorgenti del Nilo (tanto nel Nilo

che nell’Indo vivono i coccodrilli, e questo aveva indotto a confondere

tra loro i due fiumi, e oltretutto anche la vegetazione dell’India

ricordava quella dell’Egitto), e ora si accorgeva che le cose non

stavano in questi termini. La campagna aveva bisogno di una

preparazione più accurata e di un apporto di truppe fresche: oltre

tutto, c’era la concreta possibilità che, approfittando del prolungarsi

della sua assenza, si verificassero moti di ribellione o di sedizione

alle sue spalle. Alessandro aveva esteso la sua conquista fino al fiume

Ipasi e aveva fondato alcune città (tra cui Alessandria Bucefala,

l’odierna Jehlum nel Punjab; Alessandria nel Caucaso, l’odierna Bagram,

nell’Hindu-Kush, e altre) e aveva lasciato l’amministrazione del

territorio a Poro e Taxila. Desideroso di sapere di più dell’India e

della sua cultura, aveva mandato Nearco e Onesicrito a circumnavigare

le coste di quelle regioni sconosciute e altri suoi delegati a

raccogliere informazioni sulla geografia, la storia, le tradizioni

dell’India

[3], e si favoleggiò anche di

suoi incontri e di suoi rapporti coi sapienti dell’India, i gimnosofisti

[4], e, a detta di Strabone, questo incontro

lasciò più di una traccia sul suo pensiero

[5]. La sua decisione di

rinunciare all’impresa era probabilmente solo temporanea (prima di

ritirarsi aveva fatto costruire dodici altari di pietre squadrate alte

come torri, per segnare, a testimonianza dei posteri, l’estrema punta

est della sua avanzata), ma nel volgere di pochi mesi sopraggiunse

improvvisa la malattia e poi la morte

[6].

All’accorato discorso di Ceno, che a nome

dei soldati chiedeva di evitare alla truppa stanca e provata

un’ulteriore fatica e che aveva provocato nell’assemblea una scena

quasi isterica (“clamor undique cum ploratu oritur regem, patrem,

dominum confusis appellantibus vocibus ... universa contione effusius

flente”), Alessandro replica con un gesto di grande irritazione: si

isola nella sua tenda proibendo a chiunque di venire a cercarlo, e solo

dopo due giorni

[1] abbandona il progetto di

un’avanzata per terra, per accogliere l’idea suggerita da Ceno di

procedere verso l’Oceano seguendo il corso del fiume fino alla foce

dell’Indo. Alla decisione di Alessandro, che sognava di estendere il

suo dominio fino agli estremi confini del mondo e di dare celebrità a

regioni finora sconosciute (“Dabo nobilitatem ignobilibus locis,

aperiam cunctis gentibus terras, quas natura longe submoverat” IX 6,

22), contribuiscono però anche altri fattori. Per quanto la campagna

militare all’inizio non facesse presagire difficoltà insormontabili (in

molti villaggi la popolazione fugge davanti a lui o esce spontaneamente

a rendergli omaggio), col procedere del tempo la resistenza delle

popolazioni locali si era fatta più rigida, e Alessandro aveva dovuto

aprirsi la strada nella valle dell’Indo con

difficoltà crescente.

Alla fine aveva dovuto rendersi conto del fatto che il terreno che si

apriva davanti a lui era ben più sconfinato di quanto avesse previsto,

e che molte delle supposizioni che erano alla base del suo progetto si

erano rivelate fallaci: aveva pensato

[2] che procedendo per quella

via sarebbe arrivato in Africa, alle sorgenti del Nilo (tanto nel Nilo

che nell’Indo vivono i coccodrilli, e questo aveva indotto a confondere

tra loro i due fiumi, e oltretutto anche la vegetazione dell’India

ricordava quella dell’Egitto), e ora si accorgeva che le cose non

stavano in questi termini. La campagna aveva bisogno di una

preparazione più accurata e di un apporto di truppe fresche: oltre

tutto, c’era la concreta possibilità che, approfittando del prolungarsi

della sua assenza, si verificassero moti di ribellione o di sedizione

alle sue spalle. Alessandro aveva esteso la sua conquista fino al fiume

Ipasi e aveva fondato alcune città (tra cui Alessandria Bucefala,

l’odierna Jehlum nel Punjab; Alessandria nel Caucaso, l’odierna Bagram,

nell’Hindu-Kush, e altre) e aveva lasciato l’amministrazione del

territorio a Poro e Taxila. Desideroso di sapere di più dell’India e

della sua cultura, aveva mandato Nearco e Onesicrito a circumnavigare

le coste di quelle regioni sconosciute e altri suoi delegati a

raccogliere informazioni sulla geografia, la storia, le tradizioni

dell’India

[3], e si favoleggiò anche di

suoi incontri e di suoi rapporti coi sapienti dell’India, i gimnosofisti

[4], e, a detta di Strabone, questo incontro

lasciò più di una traccia sul suo pensiero

[5]. La sua decisione di

rinunciare all’impresa era probabilmente solo temporanea (prima di

ritirarsi aveva fatto costruire dodici altari di pietre squadrate alte

come torri, per segnare, a testimonianza dei posteri, l’estrema punta

est della sua avanzata), ma nel volgere di pochi mesi sopraggiunse

improvvisa la malattia e poi la morte

[6].

In quanto erede dell’impero Achemenide, Alessandro veniva a possedere anche un lembo dell’India nord-occidentale, assoggettata e organizzata in satrapia da Dario I [7]. I Persiani si erano affacciati ai confini dell’India, e si erano impadroniti di parte dell’area del Sindh (approfittando anche delle guerre e delle divisioni dei signori della zona) attorno al 518, in un secolo cruciale della storia e della cultura indiana, quando fanno la loro apparizione le due grandi religioni eterodosse dell’India, il buddhismo e il jainismo, che iniziano a diffondersi a spese della cultura fino allora dominante, quella che seguiva la linea tradizionale vedico-brahmanica. La conquista persiana permetteva all’India di aprirsi a un mondo occidentale fin allora sconosciuto. Con l’avventura di Alessandro Magno, confinanti dell’India sono ora il mondo e la cultura greco-ellenistica, non più i persiani. Questa sostituzione avrà riflessi importanti dall’una come dall’altra parte della frontiera.

Indubbiamente l’interesse dei Greci nei confronti dell’India non nasce con Alessandro Magno [8]. L’India era per i Greci una terra posta agli estremi confini del mondo, una terra inaccessibile e dimenticata, una terra abitata da genti di cui si sa poco o nulla (e quel poco che si sapeva era così straordinario da invogliare a saperne di più), eppure il desiderio di spingersi fino in queste zone e di esportare anche qui la cultura greca è fortemente radicato nell’immaginario collettivo dei Greci, e si esprime nel racconto mitico di Dioniso, che avrebbe fatto irruzione fino in India sottomettendola. A questa incursione di Dioniso in India accenna, in tono critico, Arriano [9], chiedendosi quanto sia compatibile la raffigurazione usuale e prevalentemente pacifica di Dioniso con questa immagine di dio guerriero, che non avrebbe sottomesso altra popolazione se non l’India. Durante il viaggio sia di andata sia di ritorno il dio avrebbe dovuto affrontare pericoli e sconfiggere numerosi nemici (tra cui le Amazoni, che avevano tentato di contrastarlo). Anche di Eracle si narrava che avesse compiuto grandi gesta in India, e uno dei motivi che avevano indotto Alessandro a spingere il più possibile a oriente la sua avanzata era proprio il vanto di avere oltrepassato i limiti verso i quali si erano avventurati personaggi grandi e prediletti come Dioniso ed Eracle.

Questi racconti mitici s’intrecciano però con una precisa realtà storica, la presenza di minoranze greche in queste terre lontane anche prima della venuta di Alessandro. Se quello di Dioniso è un mito, realtà storica è invece l’esistenza di Nisa, una città situata tra i fiumi Cophen e Indo e abitata da Greci. Il nome, come è evidente, è allusivo al mito di Dioniso, dal momento che Nisa era il nome della nutrice del dio: secondo gli abitanti, Dioniso stesso aveva fondato la città, e da quel momento essa si era mantenuta libera e ben governata, e i suoi abitanti autonomi [10]. Nonostante qualche incertezza e contraddizione, l’esistenza di questa città non può essere messa in dubbio. Fondata forse da mercenari greci che avevano seguito Dario in una delle sue spedizioni, la città accoglie benevolmente Alessandro, che viene anche accompagnato a visitare il territorio circostante, dove si conservavano lontani ricordi della venuta di Dioniso [11]. Ben diverso destino era toccato a un’altra minoranza greca, quelle dei Branchidi. Questi si vantavano di essere i discendenti di Branco, il mitico fondatore di un tempio di Apollo nei pressi di Mileto. Al tempo della spedizione di Serse i loro antenati avevano consegnato sé stessi e il tesoro del tempio al re persiano, rendendosi così invisi a tutti gli altri Greci. Dopo la sconfitta di Serse, il re persiano, mostrando una moderazione e un senso umanitario maggiore di quello dimostrato in circostanze analoghe dagli Alleati dopo la fine della seconda guerra mondiale, li aveva salvati da una sicura e sanguinosa vendetta portandoli con sé durante la sua ritirata e assegnando loro un villaggio in Sogdiana. Quando Alessandro li incontrò, era già in uno stadio avanzato il processo di assimilazione ai Persiani, anche in grazia dei molti matrimoni misti, ma non era venuta meno né la coscienza della loro origine né la conoscenza della lingua greca. Il loro destino però fu ben diverso da quello dei Niseni: fattosi accogliere in città, Alessandro diede corso a una carneficina che coinvolse praticamente tutta la popolazione, e la città stessa fu distrutta: un eccidio che gli valse la riprovazione anche di storici apertamente benevoli nei suoi confronti, come Plutarco [12].

2. Il regno di Battria.

Con l’intento di lasciare persone fidate alla guida delle province lontane, spesso inquiete (Besso, dopo avere ucciso Dario III, aveva tentato di organizzare un movimento di resistenza nazionale nella sua satrapia battriana), Alessandro aveva lasciato la guida della Battria e della Sogdiana a un generale di provenienza macedone, Filippo. Poco tempo dopo la sua morte, quando la spartizione dell’impero da lui conquistato fu ratificata col Trattato di Triparadiso (321 a.C.), Filippo fu trasferito in Partia, e signore di Battria e Sogdiana, dal momento che nessun macedone intendeva assumere il comando delle regioni più lontane [13], divenne Stasanore di Soli [14], uno straniero cipriota, che però, essendo stato un fedele seguace di Alessandro ed essendosi distinto nelle operazioni svolte in Battriana, già conosceva i problemi del territorio. Delle satrapie indiane furono nominati governatori i re locali Poro e Taxile, mentre al comando delle truppe di stanza nella regione fu nominato un generale greco di nome Eudemo. Poco sappiamo del regno di Stasanore, che dovette comunque incontrare il favore delle popolazioni locali. Non conosciamo la data esatta della sua morte, e forse era già morto quando, nel 312, Seleuco Nicatore, dopo avere riconquistato Babilonia, aveva rivendicato il possesso, in quanto successore di Alessandro, di tutta l’Asia. La sostanziale indisponibilità delle regioni orientali a riconoscere la sovranità di Seleuco era dovuta non soltanto o non tanto a una scarsa simpatia delle popolazioni locali, quanto soprattutto alla forte presenza nelle colonie lasciate da Alessandro e nei quadri del governo di Greci, poco propensi a farsi comandare da un signore macedone. Seleuco doveva procedere a una vera e propria riconquista della regione, e la lotta fu così dura, che egli dovette delegare a suo figlio Antioco il compito di domare quelle terre lontane.

Mentre si svolgevano queste lotte tra i Diadochi, dall’altra parte della collina si stava profilando un evento di portata rilevante. L’India, divisa fin allora in una varietà di entità politiche, veniva progressivamente unificata sotto la spinta espansionistica della dinastia Nanda, che, partendo dal Magadha (nel Nord-Est dell’India), aveva assoggettato buona parte dell’India settentrionale e la governava in modo dispotico. Nel 322, non sappiamo precisamente in quali circostanze, ma certamente in seguito a una sollevazione, la dinastia Nanda veniva sostituita dalla dinastia Maurya. Il primo sovrano della nuova dinastia, Candragupta (Σανδράκοττος o Σανδρόκοττος nelle fonti greche) [15], un sovrano valoroso e capace, continua l’opera dei Nanda, e giunge alla quasi completa unificazione di tutta l’India. Alle vicende che portarono alla sostituzione dei Nanda con la nuova dinastia sembra che non siano stati del tutto estranei anche i Greci, dal momento che le fonti indiane (e in particolare il Mūdrarākėasa), nell’enumerazione delle popolazioni straniere che avevano appoggiato Candragupta, indicano anche gli yavana [16], e viene nominato, tra i sovrani amici, anche un Parvata, che è la usuale denominazione indiana di quel Poro che era stato lasciato da Alessandro a presidiare i lembi orientali dell’impero, carica che, a quanto sembra, gli era stata poi riconfermata dal Trattato di Triparadiso.

Sulle circostanze che portarono alla sostituzione dei Nanda coi Maurya abbiamo fonti storiche (non sempre affidabili) soprattutto di parte greca. La principale fonte indiana è costituita dal dramma di argomento storico Mudrārākėasa, del poeta Viśakhadatta, che è tardo (tra il VII e il IX secolo [17]), ma può rifarsi a racconti o tradizioni contemporanee agli avvenimenti. Trattandosi di un dramma, e non di un resoconto storico, è difficile discernere l’elemento propriamente storico dalle aggiunte drammatiche.

Il dramma in sette atti Mudrārākṣasa (‘Rākṣasa del sigillo’, cioè sconfitto per mezzo del sigillo) ha una collocazione un po’ sui generis nel panorama del teatro indiano. Si tratta di un dramma d’argomento politico. Protagonisti sono da una parte Caṇakya, l’abile ministro di Candragupta (che appare in alcuni passi, ma con un ruolo tutto sommato marginale), dall’altra Rākṣasa, il primo ministro del re Nanda ormai deposto, che è rimasto fedele a lui e che si è rifugiato all’estero, presso il re straniero Malayaketu; questi vorrebbe vendicare il padre, che è stato defraudato della parte di regno che gli era stata promessa e che è stato ucciso per mezzo di una ragazza avvelenatrice [18]. Caṇakya, figura pressoché leggendaria del pensiero politico indiano (è stato trasmesso sotto il suo nome anche un trattato di politica), è stato personalmente offeso dai Nanda e ha giurato eterna inimicizia al deposto sovrano e a tutti i suoi sostenitori: ha sciolto i capelli in segno di ira e ha promesso con sé stesso che avrebbe nuovamente legato la sua chioma solamente quando la sua collera sarebbe stata placata dalla fine della sua vendetta. Sarebbe difficile raccontare in modo riassuntivo i vari espedienti e stratagemmi che Caṇakya mette in atto per raggiungere il suo scopo: sono al suo servizio un gran numero di spie infiltrate nel campo di Rākṣasa, con una varietà di tipi umani, che vanno dal mendicante jaina all’incantatore di serpenti: questi agiscono ognuno all’insaputa dell’altro, senza conoscersi tra di loro, dando luogo a situazioni complesse, in cui non sempre è agevole per il lettore o lo spettatore seguire il filo degli avvenimenti e capire a che cosa mira la singola azione di Caṇakya. Alla fine questi raggiunge il suo scopo, che è quello di creare divisione tra Rākṣasa e il suo alleato e di convincere lo stesso Rākṣasa a cambiare campo, passando dalla parte dei Maurya. Per fare questo si serve di un sigillo (mudrā), che è venuto casualmente nelle mani di una delle sue spie: nel momento in cui aveva lasciato PaĘaliputra per raggiungere Malayaketu, il ministro aveva affidato sua moglie e la sua famiglia all’amico Candanadāsa, potente capo della corporazione dei gioiellieri. Il sigillo col nome del ministro era caduto a terra dalle mani smagrite della donna ed era stato raccolto da una delle spie di Caṇakya, che se ne era servito sia per fare imprigionare Candanadāsa, minacciando di condannarlo a morte per tradimento (in quanto aveva nascosto e dato rifugio alla famiglia di un traditore), sia per scrivere una lettera contraffatta, che, letta alla presenza di Malayaketu, faceva pensare a un raggiro che Rākṣasa stava ordendo ai danni dell’alleato. Alla fine del dramma il tentativo di invasione di Malayaketu viene sventato e Rākṣasa, cacciato da Malayaketu e ormai sconfitto, accetta di passare dalla parte dell’avversario anche per evitare all’amico Candanadāsa l’esecuzione capitale che era stata ormai approntata. Il dramma di Viśakhadatta, come si è detto, è un prodotto anomalo: il consueto intreccio di natura amorosa è sostituito da un complesso e spesso intricato gioco di sotterfugi reciproci: a questa oscurità e complessità si adegua anche lo stile del dramma, la cui lingua inserisce praticamente a ogni passo allusioni sofisticate, con possibilità di duplice lettura di parole e interi passaggi. Il lettore può essere disorientato dalle molte sottigliezze stilistiche e lessicali, e il continuo riferimento alle arti e alle astuzie della politica, che richiama spesso argomenti di trattati e di dottrine ormai consolidate [19], non contribuisce certo né a rendere più agevole l’approccio dello spettatore comune né a risollevare il tono complessivo del dramma. Anche lo spazio delle strofe liriche (anch’esse appesantite e rese oscure dalle allusioni e dalle duplicità di lettura di cui si è detto) è nel complesso modesto, rispetto alla lunghezza delle parti prosastiche, in cui un’analisi persino minuziosa degli avvenimenti che si stanno svolgendo e le spiegazioni, necessariamente particolareggiate, dei fini che si intendono perseguire spesso rallenta il procedere dell’azione del dramma. Ciò nonostante, non mancano pagine di vera poesia. Molto felice è la caratterizzazione sia dei due personaggi fondamentali sia di alcuni personaggi minori, che fanno da contorno nel gioco di raggiri in cui ciascuno agisce quasi sempre all’insaputa degli altri, e poeticamente notevole è la scena all’inizio del sesto atto in cui Rākṣasa, ormai certo della propria sconfitta e della necessità di venire a patti con l’avversario, rientrato nella capitale di Candragupta, si sofferma, in un lungo monologo, a meditare sulla propria infelice vicenda, dando libero sfogo alla propria nostalgia per la vista di tante cose che gli suscitano tristi reminiscenze di situazioni e persone che ormai non ci sono più. Per quanto ognuno dei due sia disponibile a qualsiasi azione, anche delittuosa, pur di vedere sopraffatto l’avversario, l’azione si svolge sempre in un atteggiamento di fondamentale moderazione: lo scopo ultimo di Caṇakya non è l’eliminazione di Rākṣasa, bensì la possibilità di costringere il proprio avversario, di cui comunque riconosce le capacità e la scaltrezza politica, a divenire amico di Candragupta, che potrebbe così acquisire un valido e capace collaboratore [20].

Secondo una tradizione riferita da Plutarco [21], Candragupta in gioventù aveva visto Alessandro, e soleva ripetere che questi era stato a un passo dal conquistare tutta l’India, perché la popolazione locale, odiando i Nanda, sarebbe stata volentieri dalla sua parte. La scarsa simpatia degli Indiani per il sovrano pare fosse dovuta, oltre al carattere brutale del suo dominio, anche al fatto che i Nanda erano di bassa estrazione sociale: il primo sovrano della dinastia, Mahāpadma, che aveva usurpato il trono Magadha, secondo la tradizione era figlio di una madre di casta śūdra [22]. Tuttavia anche i Maurya (a quanto apprendiamo sia dal Mudrārākṣasa sia dalle fonti occidentali [23]) dovevano essere di estrazione sociale non elevata: l’adesione e il successivo sostegno dato al buddhismo possono essere stati motivati anche dalla necessità di trovare appoggio contro un’eventuale ostilità di parte brahmanica.

Nel suo intento di riunificare l’India, Candragupta perseguì anche il disegno di strappare ai Macedoni quei lembi di territorio al di là dell’Indo che Dario I e Alessandro si erano annessi: approfittando della confusione e delle lotte interne che indebolivano i regni dei diadochi, Candragupta venne alle armi con le truppe greche e sconfisse i generali Eudemo (che nel frattempo aveva rovesciato Taxile) e Pitone, lasciando ai greci solamente l’estremo lembo del Punjab settentrionale, dove regnava Sofite.

Attorno al 305 Seleuco Nicatore rivendicò la proprietà dei territori indiani che erano stati ripresi da Candragupta e oltrepassò l’Indo con un esercito [24]. Non ritenendosi in grado di affrontare un’avventura militare col re indiano, pensò che toccasse alla diplomazia risolvere la questione: strinse con Candragupta un trattato di alleanza col quale riceveva, in cambio della definitiva rinuncia ai territori perduti, 500 elefanti di guerra e stringeva un patto matrimoniale, che si inaugurava con la celebrazione delle nozze tra la figlia di Seleuco e un figlio di Candragupta [25]. Inoltre si rafforzarono i legami tra le due corti regali, con lo scambio di numerosi doni [26] e con l’invio di alcuni greci (tra cui Megastene) alla corte dei Maurya, perché studiassero la cultura e il modo di vivere degli Indiani.

Verso il 250, dopo una serie di eventi abbastanza confusi, la Partia e la Battria si proclamarono regni indipendenti. L’iniziativa della ribellione contro il sovrano seleucide Antioco II fu di un certo Diodoto (Teodoto secondo Giustino, ma la forma Diodoto è assicurata da Strabone e Trogo), che guidò la rivolta della Battriana. Nel frattempo un parto, Arsace, un uomo di incerta origine descritto come un predone, ma valoroso e capace, approfittando delle voci che davano Antioco sconfitto in un lontano paese occidentale, si era proclamato signore dell’Ircania. Nel momento in cui Seleuco II Callinico, il nuovo sovrano succeduto ad Antioco II, intervenne per riprendere possesso del paese, Arsace aveva stretto alleanza con Diodoto II, figlio di Diodoto, che nel frattempo era morto, e aveva sconfitto e costretto a ritirarsi Seleuco: secondo alcune fonti addirittura Seleuco sarebbe stato preso prigioniero, ma l’unica cosa certa è che fu costretto a sottoscrivere una pace che riconosceva la sovranità di Arsace sulla regione. Da quell’anno i Parti celebrarono con grande solennità il giorno della ritrovata indipendenza [27]. Gli avvenimenti comunque sono confusi: Strabone (XI 9, 2 s.) ne dà una versione diversa, la stessa cronologia è incerta, e secondo alcuni studiosi moderni Giustino avrebbe confuso due serie di avvenimenti tra loro distinte : secondo Narain [28] si deve porre attorno al 248-7 la rivolta della Partia («the Parthian era started in 248-247 B.C.») e attorno al 238 (ma forse qualche anno dopo) il tentativo di Seleuco II di restaurare il suo dominio sulla Partia. L’unica cosa che ci interessa in questa sede è lo stabilirsi di un regno greco-battriano per opera di Diodoto I e poi del suo successore Diodoto II, che per primo assunse il titolo regale. La monetazione indica chiaramente l’importanza e la leadership greca su questa regione. Attorno al 230 (secondo Polibio, o qualche anno più tardi, secondo Strabone) Diodoto II viene rovesciato da Eutidemo I, che consolidò il suo regno, aggiungendo probabilmente nuove province e nuovi territori a quelli già posseduti dal suo predecessore. I tentativi di riscossa da parte dei Seleucidi non sono però ancora terminati: nel 208 a.C., Antioco III, dopo una lunga serie di campagne militari che gli avevano consentito di ridurre all’obbiedenza i territori occidentali del suo regno, continuamente scossi da fremiti di rivolta e di emancipazione, compie un estremo tentativo di riconquista del regno battriano, sconfiggendo Eutidemo presso il fiume Ario (oggi Hari Rud) e costringendolo a ritirarsi nella città fortificata di Bactra. Dopo un assedio protrattosi per tre anni, i due contendenti, ormai stremati, decidono di venire a patti: Antioco conclude una pace onorevole per entrambi i contendenti, s’impegna a riconoscere Eutidemo, stringe un’alleanza con lui, e dà in matrimonio a sua figlia il figlio di Eutidemo, Demetrio.

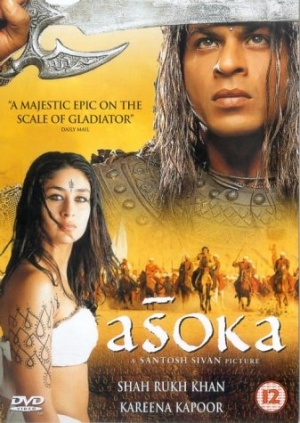

3. Aśoka.

Nel periodo che corrisponde a questi avvenimenti

l’impero Maurya raggiunge il suo

apice con Aśoka (304-232)

[29]. Questi è noto

soprattutto per la sua pietà religiosa e per l’impegno che profuse nel

diffondere il buddhismo, ma fu anche uomo d’azione di grandi capacità

politiche e militari. La prima fase del suo regno, precedente la

conversione al buddhismo, è contrassegnata da

un atteggiamento aggressivo e brutale sia in politica interna

sia in politica estera. Aśoka giunse al trono nel 272 (ma

l’incoronazione vera e propria avvenne nel 268), favorito da una

congiura di palazzo, quando, al peggiorare delle condizioni di salute

del padre Bindusāra, alcuni ministri ostili al legittimo erede al trono

Suṣīma si rivolsero al principe (che era al momento lontano, impegnato

a domare la sollevazione della città greco-battriana di Takṣaśila) e lo

convinsero a rientrare nella capitale per assumere il potere. Aśoka si

lasciò convincere all’impresa, che condusse in maniera spietata,

uccidendo Suṣīma e tutti i fratellastri. Aśoka continuò la politica

espansionistica dei Maurya, giungendo fino a dominare quasi tutto il

subcontinente indiano (con l’esclusione dell’estrema parte meridionale

dell’India), gran parte del Bengala, alcune zone della Persia

orientale. Convertitosi poi al buddhismo, profuse innumerevoli energie

alla diffusione della dottrina buddhista non solo nell’India, ma anche

in paesi lontani, mandando anche monaci buddhisti nelle terre

occidentali col compito di predicarvi il dharma. La conversione

al buddhismo sarebbe stata, secondo la tradizione, conseguenza diretta

delle violenze compiute dal sovrano nel primo periodo di regno. In modo

particolare avrebbe influito sul suo animo

l’esito sanguinoso di un conflitto interno, a cui Aśoka era

stato costretto, otto anni dopo la sua incoronazione, per aver ragione

di uno dei suoi fratellastri che si era rifugiato a Kaliṅga. Poiché le popolazioni locali si erano

rifiutate di consegnargli il principe, Aśoka decise di intraprendere

una guerra e, dopo alcuni insuccessi iniziali, dovette scendere in

campo con tutto il suo esercito, provocando un eccidio di dimensioni

tragiche. Il giorno dopo la fine della guerra Aśoka, camminando tra le

migliaia di cadaveri disseminati nel campo

di battaglia, sentì il peso della sua colpa e maturò la

decisione di convertirsi al buddhismo.

Nel periodo che corrisponde a questi avvenimenti

l’impero Maurya raggiunge il suo

apice con Aśoka (304-232)

[29]. Questi è noto

soprattutto per la sua pietà religiosa e per l’impegno che profuse nel

diffondere il buddhismo, ma fu anche uomo d’azione di grandi capacità

politiche e militari. La prima fase del suo regno, precedente la

conversione al buddhismo, è contrassegnata da

un atteggiamento aggressivo e brutale sia in politica interna

sia in politica estera. Aśoka giunse al trono nel 272 (ma

l’incoronazione vera e propria avvenne nel 268), favorito da una

congiura di palazzo, quando, al peggiorare delle condizioni di salute

del padre Bindusāra, alcuni ministri ostili al legittimo erede al trono

Suṣīma si rivolsero al principe (che era al momento lontano, impegnato

a domare la sollevazione della città greco-battriana di Takṣaśila) e lo

convinsero a rientrare nella capitale per assumere il potere. Aśoka si

lasciò convincere all’impresa, che condusse in maniera spietata,

uccidendo Suṣīma e tutti i fratellastri. Aśoka continuò la politica

espansionistica dei Maurya, giungendo fino a dominare quasi tutto il

subcontinente indiano (con l’esclusione dell’estrema parte meridionale

dell’India), gran parte del Bengala, alcune zone della Persia

orientale. Convertitosi poi al buddhismo, profuse innumerevoli energie

alla diffusione della dottrina buddhista non solo nell’India, ma anche

in paesi lontani, mandando anche monaci buddhisti nelle terre

occidentali col compito di predicarvi il dharma. La conversione

al buddhismo sarebbe stata, secondo la tradizione, conseguenza diretta

delle violenze compiute dal sovrano nel primo periodo di regno. In modo

particolare avrebbe influito sul suo animo

l’esito sanguinoso di un conflitto interno, a cui Aśoka era

stato costretto, otto anni dopo la sua incoronazione, per aver ragione

di uno dei suoi fratellastri che si era rifugiato a Kaliṅga. Poiché le popolazioni locali si erano

rifiutate di consegnargli il principe, Aśoka decise di intraprendere

una guerra e, dopo alcuni insuccessi iniziali, dovette scendere in

campo con tutto il suo esercito, provocando un eccidio di dimensioni

tragiche. Il giorno dopo la fine della guerra Aśoka, camminando tra le

migliaia di cadaveri disseminati nel campo

di battaglia, sentì il peso della sua colpa e maturò la

decisione di convertirsi al buddhismo.

Nella storia del buddhismo indiano Aśoka è un personaggio di grandissimo rilievo, attorno al quale sono sorte anche leggende edificanti. La più nota, tramandata in quella che è la fonte essenziale per seguire le vicende di Aśoka, l’Aśokāvadāna [30], è il cosiddetto racconto del “dono di polvere”. La nascita di Aśoka, secondo questo racconto, sarebbe stata profetizzata dallo stesso Buddha, quando un bambino, di nome Jaya, un giorno al suo passaggio, per dimostrare il suo affetto, gli gettò nella ciotola del cibo la polvere con cui stava giocando, accompagnando la sua offerta con una formula di benedizione e di augurio. Comprendendo la generosità e la spontaneità del gesto del bambino, il Buddha riconobbe il grande destino che avrebbe avuto in sorte il bimbo in una delle sue reincarnazioni future e così profetizzò: «Cento anni dopo la mia morte ci sarà un imperatore di nome Aśoka in Paṭaliputra [31]: egli governerà uno dei quattro continenti e adornerà Jambudvipa [32] con le mie reliquie costruendo 84.000 santuari per il benessere del popolo, e li renderà onorati da dèi ed uomini. La sua fama si estenderà ovunque. Il suo dono meritorio è stato proprio questo: Jaya ha gettato un manciata di polvere nella ciotola del Buddha» [33].

Per quanto Aśoka non avesse mai inteso rendere il buddhismo religione ufficiale del suo regno, molte leggi da lui promulgate seguono i principi buddhisti, soprattutto nell’affermare il rispetto degli anziani, il dovere dell’obbedienza ai genitori, il divieto della caccia e l’uso di una dieta priva di carni. Di questa legislazione che ha permesso un’ampia pratica della pietà nel suo regno il sovrano rende conto in una serie di epigrafi di diversa estensione (alcune particolarmente lunghe, altre molto sintetiche) che vengono collocate in varie regioni dell’India. In alcuni di questi editti si ricorda molto dettagliatamente il fatto che la pratica della pietà si è diffusa anche tra le molte popolaioni stanziate entro i confini dell’India. In un editto in particolare però si nota con rammarico il fatto che la pratica della religione, buddhista o brahmanica, ha scarsamente coinvolto i Greci:

Non c’è paese, ad eccezione dei Greci, dove non esistono queste classi, i brāhmaṇa e gli asceti. E non c’è paese in cui non esistano o si sia cessato di avere onore e adesione a una comunità religiosa (Ed. 13, 9).

Tuttavia lo stesso re fa sapere altrove di avere contribuito a diffondere la dottrina buddhista anche nei paesi governati dai Greci. Si legge infatti in un altro editto che il re ha inviato in tutto il regno funzionari della legge religiosa, col compito di verificare eventuali abusi, e tra le popolazioni coinvolte in questa politica sono esplicitamente menzionati i Greci (5, 9). In un altro editto Aśoka menziona la sua politica sanitaria, che è consistita nel fornire assistenza medica, sia per gli uomini sia per gli animali, in tutte le parti del suo impero e anche tra i vicini, tra i quali viene ricordato il territorio di «Antioco, re dei Greci, e coloro che abitano nelle vicinanze di questo re Antioco» (2, 1). In un altro editto ancora Aśoka mette in rilievo il fatto che la conoscenza della dottrina buddhista si è estesa a grandissima distanza dal suo regno, fino «a seimila yojana dal suo regno, là dove c’è il re dei Greci di nome Antioco, e ancora più in là di Antioco, dove ci sono i re di nome Tolomeo, Antigono, Magas [Magante di Cirene], e Alessandro» (13, 16).

Non solo risultano da vari documenti le

iniziative di Aśoka volte alla diffusione del buddhismo in Occidente,

ma si deve considerare certo che il buddhismo suscitò una discreta

simpatia tra i Greci: sappiamo che nei monasteri buddhisti non mancava

la presenza di greci, e in uno dei documenti che narrano le vicende di

Aśoka si afferma  che venne inviato nei paesi occidentali col compito di

predicare la fede un greco che aveva assunto il nome di Dhammarakkhita

[34]. Che

nel mondo greco-ellenistico la conoscenza del buddhismo si sia

mantenuta anche nei secoli successivi è provato in maniera certa sia

dal rinvenimento in Egitto di una pietra risalente all’epoca dei

Tolomei in cui è inciso il

dhammacakka

[35]

sia dagli accenni al

buddhismo che si trovano in autori

dell’età

imperiale, cristiani e pagani, tanto che si è ammessa la

presenza di una comunità di buddhisti ad Alessandria d’Egitto attorno

al II sec. d.C. Clemente Alessandrino, citando gli influssi delle

antiche filosofie straniere sul pensiero dei Greci, nomina infatti

esplicitamente il buddhismo:

che venne inviato nei paesi occidentali col compito di

predicare la fede un greco che aveva assunto il nome di Dhammarakkhita

[34]. Che

nel mondo greco-ellenistico la conoscenza del buddhismo si sia

mantenuta anche nei secoli successivi è provato in maniera certa sia

dal rinvenimento in Egitto di una pietra risalente all’epoca dei

Tolomei in cui è inciso il

dhammacakka

[35]

sia dagli accenni al

buddhismo che si trovano in autori

dell’età

imperiale, cristiani e pagani, tanto che si è ammessa la

presenza di una comunità di buddhisti ad Alessandria d’Egitto attorno

al II sec. d.C. Clemente Alessandrino, citando gli influssi delle

antiche filosofie straniere sul pensiero dei Greci, nomina infatti

esplicitamente il buddhismo:

(precedettero i Greci...) i gimnosofisti degli Indiani e altri filosofi barbari. Duplice è la loro stirpe, gli uni sono i Sarmani [śramaṇa-, i monaci buddhisti [36]], gli altri Brahmani. E quelli dei Sarmani che sono chiamati ‘abitatori della selva’ né abitano in città né hanno case, ma si vestono di cortecce di alberi e si cibano di germogli e bevono l’acqua con le mani, non praticano né matrimonio né generazione di figli, come quelli che ora si chiamano Temperanti. Ci sono poi alcuni Indiani che ubbidiscono ai precetti di Butta, che onorano come dio per la grandezza sua eccellenza [37].

Molti particolari in più, in un contesto più o meno simile, ma senza riferimento al nome del Buddha [38], si ritrovano in Strabone (XV 1, 59 ss.). Entrambi gli autori evidentemente hanno attinto alla stessa fonte, Megastene [39], esplicitamente nominato da Strabone. La disponibilità dei Greci ad accogliere gli insegnamenti del buddhismo non deve sorprendere, se si ricorda che le filosofie del periodo ellenistico hanno molti tratti in comune col buddhismo, a partire dalla prevalenza dell’etica sulla metafisica (che il buddhismo non solamente ignora, ma mette esplicitamente da parte, in quanto il dibattito sull’immortalità dell’anima o problemi analoghi può generare attaccamento, e l’attaccamento distrae l’uomo dalla strada della salvezza), e comune è lo stesso fine a cui la dottrina è indirizzata: l’ottenimento della felicità. Del resto, al di là del comune sentire che poteva esistere tra buddhismo e alcune scuole filosofiche ellenistiche su determinati problemi etici, il fascino culturale di quelle terre lontane era percepito da secoli.

Di grande rilevanza in questo contesto pare dunque l’esistenza di un editto di Aśoka redatto in greco e rinvenuto nel 1963 a Shar-i-kuna, nei pressi di Kandahar (nell’odierno Afghanistan), l’antica Alexandria Arachosia. L’iscrizione è bilingue, e accanto al testo greco abbiamo una versione aramaica dello stesso testo. L’aramaico era la lingua ufficiale dell’impero achemenide, e in aramaico sono redatte due altre iscrizioni di Aśoka (purtroppo molto frammentarie), venute alla luce nel 1969 in un’altra zona dell’Afghanistan (la provincia di Laghman, l’antica Lampaka). L’iscrizione greco-aramaica, già conservata nel Museo di Kabul, è oggi dispersa. Accanto a questa iscrizione (vedi Appendice) sono state scoperte, in epoca più recente, due altre iscrizioni frammentarie, che sono in realtà traduzioni greche parziali di editti già noti in India (e indicati col n. 12 e 13 nelle edizioni correnti).

Nell’iscrizione greco-aramaica Aśoka enumera, sul modello di altre iscrizioni lasciate in India, i benefici arrecati dai suoi dieci anni di regno e i miglioramenti prodottisi tra i sudditi nel rispetto delle regole della pietà. Non è certo che questa iscrizione fosse collocata in un’area che effettivamente ricadeva sotto la giurisdizione di Aśoka, in quanto è difficile determinare in modo esatto il confine occidentale del suo regno: dal testo dell’editto non si desume in modo diretto che Aśoka governasse queste terre, e poiché anche in altre epigrafi Aśoka si vanta di avere promosso la diffusione del buddhismo (anche con operazioni umanitarie) al di fuori del suo regno, non è inverisimile la collocazione di un’epigrafe in un regno vicino, soprattutto se i rapporti col re confinante erano buoni, con lo scopo di fare conoscere il miglioramento del tenore di vita della popolazione ottenuto grazie a un indirizzo politico improntato alla dottrina buddhista (un messaggio a scopo promozionale, diremmo oggi): è possibile insomma che l’area fosse governata in quel periodo da Diodoto I [40]. Escludendo l’ipotesi estremista che Aśoka e Diodoto fossero la stessa persona [41], resta il fatto piuttosto inusuale di un’iscrizione in lingua greca indirizzata a una terra sulla quale Aśoka non aveva un effettivo potere. Evidentemente questo dimostra da una parte un singolare interesse per le popolazioni di lingua greca e per la diffusione dei precetti buddhisti nel mondo ellenistico, dall’altra la probabile presenza di consistenti comunità di greci convertiti al buddhismo in una zona confinante, ma indipendente dal suo impero.

4. Tra Aśoka e Menandro.

Con la morte di Aśoka (232) inizia la decadenza dell’impero Maurya. L’estendersi della devozione non aveva fatto diminuire le possibilità di congiure e di complotti di palazzo. L’erede designato di Aśoka, il figlio Kunāla, fu reso cieco, e quindi impossibilitato a governare, da una delle vedove di Aśoka, la regina Padmapatī. Ad Aśoka succedette un altro figlio, Daśaratha. Per qualche decennio salgono sul trono figure meno rilevanti di sovrani, e anche l’estensione dell’impero Maurya subisce considerevoli riduzioni. È in questo contesto di progressiva decadenza che s’inserisce il nuovo tentativo del sovrano seleucide Antioco III (223-187) di ripresentarsi con un esercito ai confini dell’India. Reduce dal sostanziale insuccesso contro Eutidemo, Antioco decide di imitare le imprese del suo grande predecessore Alessandro e di rifarne il cammino. A giudicare dal racconto di Polibio, non si trattò tanto di una campagna militare, quanto di una manifestazione di interesse (amichevole o no), nei confronti dell’India, considerando che la situazione di debolezza dell’impero Maurya consentiva una vantaggiosa ridefinizione del vecchio trattato di alleanza risalente ai tempi di Candragupta. Secondo il racconto di Polibio infatti Antioco III lasciò l’India con un notevole carico di ricchezze e di equipaggiamenti militari (gli elefanti):

Oltrepassato il Caucaso e disceso in India, (Antioco) rinnovò l’amicizia con Sofagaseno re degli Indiani, e presi un certo numero di elefanti, così da fare ammontare il numero complessivo a centocinquanta, e ancora avendo provveduto di nuovo sul posto all’approvigionamento delle truppe, ritornò con l’esercito e lasciò Androstene di Cizico col compito di scortare i tesori che gli erano stati accordati dal re. Dopo essere passato attraverso l’Aracosia e avere guadato il fiume Erimanto, giunse attraverso la Draghena fino alla Carmania, dove, approssimandosi ormai l’inverno, pose i quartieri invernali [42].

Più che un re, il Sofagaseno di cui parla Polibio (Subhāgasena o Subhāgsena nelle fonti indiane) è presumibilmente un principe locale a servizio dei Maurya. Secondo altri potrebbe essere identificato con Vīrasena, uno dei figli di Aśoka.

Il 185 vede la fine dell’impero Maurya e la scomparsa dell’ultimo sovrano della dinastia, Bṛhadratha, deposto e ucciso nel corso di una rivolta scoppiata durante un’ispezione del sovrano alle truppe reali, rivolta capeggiata da Puṣyamitra ŚuŅga, un brahmano a servizio dei Maurya come generale dell’esercito (senapati). Il nuovo governo è presentato dalle fonti indiane come profondamente ostile al buddhismo, e parla di persecuzioni violente che si concretizzano in distruzioni di monasteri buddhisti con relativa uccisione di monaci, abbattimento di santuari e razzie di reliquie [43]. Per quanto le fonti, d’intonazione buddhista e quindi presumibilmente di parte, possano avere esagerato nella descrizione dei fatti, è innegabile che il rovesciamento dell’impero Maurya corrisponde comunque a una rinnovato slancio degli ambienti brahmanici, sempre più insofferenti della crescente penetrazione del credo buddhista nelle masse. Che comunque questa fosse la linea a cui voleva inspirarsi l’azione del nuovo sovrano si deduce con certezza anche dai segnali da lui largamente disseminati di ritomo alle pratiche brahmaniche, ad esempio con la celebrazione dell’aśvamedha, il sacrificio del cavallo, destinato all’ottenimento della fertilità e della gloria reale [44]. Si trattava di una cerimonia di ascendenza antichissima, che poteva essere celebrata solamente da una figura regale (rājā) e che, per la sua magnificenza e dispendiosità, aveva anche un enorme valore d’immagine, indubbiamente superiore allo stesso valore cultuale e salvifico, dal momento che l’apparato e lo sfarzo del rito manifestava ai sudditi la larghezza di mezzi di cui disponeva il sovrano che ne ordinava la celebrazione. Proprio per i suoi costi e la sua durata, questo rito veniva compiuto una sola volta nel corso della vita di un sovrano. Anche in politica estera la nuova dinastia sembra volere segnare un deciso cambiamento di indirizzo rispetto al passato: fin dai primi anni di regno Puṣyamitra rivolge le proprie attenzioni contro vari territori che in un modo o nell’altro erano venuti meno alla sua autorità: tra questi vi è anche il regno greco-battriano, il cui re Demetrio II, che era successo al padre Eutidemo attorno al 200, era alleato di Bṛhadratha: questa mossa però finì per risultare tutt’altro che felice.

5. Il regno Indo-greco fino a Menandro.

La molla che spinse Demetrio II ad

affrontare

manu militari l’India fu data probabilmente non solo dall’alleanza

che lo legava a Bṛhadratha, ma anche dal desiderio di difendere da

eventuali vessazioni del sovrano Śuṅga le minoranze greche presenti

nell’India nord-occidentale (posto che il buddhismo aveva avuto una

profonda penetrazione fra queste popolazioni, esse potevano trovarsi in

un clima quanto meno di instabilità, di fronte all’irrigidirsi della

politica filo-brahmanica della nuova dinastia). Inoltre era

l’anche

l’occasione per annettere di nuovo i territori dell’impero di

Alessandro ceduti all’India fin dai tempi di Candragupta.

La molla che spinse Demetrio II ad

affrontare

manu militari l’India fu data probabilmente non solo dall’alleanza

che lo legava a Bṛhadratha, ma anche dal desiderio di difendere da

eventuali vessazioni del sovrano Śuṅga le minoranze greche presenti

nell’India nord-occidentale (posto che il buddhismo aveva avuto una

profonda penetrazione fra queste popolazioni, esse potevano trovarsi in

un clima quanto meno di instabilità, di fronte all’irrigidirsi della

politica filo-brahmanica della nuova dinastia). Inoltre era

l’anche

l’occasione per annettere di nuovo i territori dell’impero di

Alessandro ceduti all’India fin dai tempi di Candragupta.

Due potenti eserciti invasero l’India, l’uno da Nord guidato da Apollodoto, forse parente di Demetrio, l’altro da Ovest guidato da Menandro, uno dei generali di Demetrio. Non è agevole seguire l’esatto svolgersi degli avvenimenti, perché le fonti di parte greco-romana [45] sono confuse e contraddittorie, e quelle di parte indiana pressoché inesistenti: se si escludono allusioni isolate in opere letterarie, l’unico testo di un certo valore è lo Yuga-Purāṇa (“Storia delle età”), che, risalendo attorno al 250 d.C. [46], è comunque lontano centinaia di anni dagli avvenimenti, che peraltro non vengono riferiti come una narrazione storica, bensì prospettati in forma di profezia [47]. Nonostante il carattere frammentario delle narrazioni, alcuni punti possono essere fissati con certezza.

a. L’avanzata greca ebbe all’inizio pieno successo e si spinse fino a PaĘaliputra, la capitale del regno dei Śuṅga. Demetrio fa anche fondare una nuova città a cui viene dato il nome di Demetriade. Strabone (XV 1, 27) narra genericamente di Greci che, dopo Alessandro, si spinsero fino al Gange e a Palimbroto (il nome dato dalle fonti greche a Paṭaliputra) [48]. Anche le fonti indiane parlano di un’avanzata che tocca la città di Sāketa, di Mathurā (nell’odierno Uttar Pradesh) e infine di Paṭaliputra [49].

b. L’invasione si traduce in una vera e propria occupazione del Madhyadeśa, la regione centrale dell’India. Questa occupazione provoca un completo stravolgimento delle tradizioni e dei costumi indiani, con un sostanziale abbattimento delle distinzioni castali. Secondo la narrazione dello Yuga Purāṇa, «Alla fine dell’epoca (yuga) ci saranno non-ari che osserveranno le pratiche religiose degli ari. I brāhmaṇa, gli kṣatriya, i vaiśya saranno uomini di basso valore come i śūdra. Certamente essi vestiranno tutti allo stesso modo e si comporteranno tutti allo stesso modo. Alla fine dell’epoca gli uomini (che praticano l’ortodossia) saranno mischiati con sette eretiche. Romperanno poi l’amicizia per cause di donne. Non vi è dubbio su questo. (...) I śūdra diranno bho, e i brahmani proferiranno ārya, e gli anziani, i più timorosi della morale, sfrutteranno senza paura la gente» [50].

c. In grazia di questi avvenimenti, Demetrio ottiene il titolo di “invincibile” (ἀνίκητος) e fa coniare monete in cui appare con una proboscide di elefante, simbolo del suo dominio sull’India: alcune monete sono bilingui, con scritte in greco e in pracrito. In sostanza con Demetrio II comincia a prendere corpo l’esistenza di un regno indo-greco che non si estende solamente sulle estreme propaggini dell’India nord-occidentale, ma penetra in profondità nell’India centro-settentrionale fino all’Himalaya. Nei territori controllati dai re indo-greci si insediano corpose comunità greche, che divengono in alcuni casi vere e proprie colonie, con un governo stabile e leggi autonome, e in sostanza con una costituzione che si ispira a quella delle poleis greche.

d. Dopo otto anni di permanenza in India [51], nel 162 una serie di avvenimenti obbliga i Greci ad abbandonare PaĘaliputra. In particolare, Demetrio è costretto a ripiegare e ad abbandonare almeno parte del terreno conquistato [52], in quanto nella madre patria è scoppiata una sollevazione guidata da Eucratide, un generale ribelle, imparentato forse col sovrano seleucide Antioco IV. Messo sotto assedio da Demetrio e indebolito dalla necessità di coprire il fianco sinistro dalle possibili sollevazioni di tribù confinanti e ribelli, Eucratide alla fine riesce comunque ad avere ragione di Demetrio, assume il potere e lo sostituisce anche come re dell’India [53]. L’effettiva ascesa di Eucratide al potere in India è confermata dalla presenza di una monetazione in cui il nome di Eucratide è accompagnato dall’epiteto βασιλευσ μεγασ. Per contro, le armate di Menandro, che operano in un’altra zona dell’India (presumibilmente nell’area del Punjab), restano sulle loro posizioni [54].

6. Menandro

Al termine di questa travagliata serie di

vicende, non sempre facilmente decifrabili, emerge la figura di

Menandro, il più importante tra i re del regno indo-greco.

Al termine di questa travagliata serie di

vicende, non sempre facilmente decifrabili, emerge la figura di

Menandro, il più importante tra i re del regno indo-greco.

Dopo alcuni anni di avanzate vittoriose, le imprese di Eucratide vengono bruscamente interrotte dalla sua morte: Eucratide viene ucciso dal figlio, che aveva associato al regno [55]. Suoi successori sul regno di Battriana furono il figlio Eucratide II e poi Eliocle, forse ultimo sovrano greco della regione.

All’avanzata di Eucratide si oppose Menandro, che aveva comandato le armate di Demetrio al momento dell’invasione dell’India. Procedendo verso Occidente Menandro costrinse Eucratide a ripiegare e conquistò e consolidò un vasto regno, che comprendeva le parti orientali (indiane) di quello che era stato il regno di Demetrio, configurandosi così per la prima volta come un vero e proprio regno indo-greco. Il suo dominio si stendeva su un ampio territorio dell’India nord-occidentale e aveva probabilmente come capitale Sagala [56].

Il regno indo-greco di Menandro non è più l’appendice orientale di un regno ellenistico, ma è una realtà completamente nuova. Il sincretismo tra cultura greca e cultura indiana giunge a livelli inattesi, come si riconosce già dal convivere dell’immagine di Atena Alc idemo (‘protettrice del popolo’), raffigurata sulle monete di Menandro (con scritte bilingui greco-pracrite), e della dottrina buddhista, alla quale Menandro si sarebbe convertito. Va premesso innanzitutto che non abbiamo prove concrete di questa conversione di Menandro [57]: è probabile che il sovrano greco abbia guardato con tolleranza o addirittura con simpatia il buddhismo, ma soprattutto è probabile che si fosse contrapposto alla politica filobrahmanica e antibuddhista dell’impero ŚuŅga, così da permettere il diffondersi di voci e di tradizioni che parlano apertamente di una sua conversione al buddhismo.

Nella tradizione buddhista Menandro è nominato più volte e sempre con molto rispetto. Alla vicenda della sua conversione è dedicata una delle più interessanti ed estese opere della letteratura buddhista in pāli, il Milindapañha (“Le domande di Menandro”) [58], la cui redazione non deve essere di molto posteriore alla morte di Menandro. Raffigurazioni di Menandro sembra che ricorrano in santuari contenenti reliquie buddhiste (stūpa), e il suo nome si legge in un’iscrizione dedicatoria scoperta in una teca di reliquie buddhiste nel Bajaur (Pakistan), ove si accenna a un avvenimento svoltosi in un determinato anno del regno mahārājasa minadrasa ‘del gran re Minadras (Menandro)’.

Dopo la sua morte, avvenuta, a quanto sembra dalle fonti greche, durante una campagna militare, diversi capi si disputarono le sue ceneri, che alla fine furono suddivise e portate in varie località, dove furono conservate in reliquiari (stūpa) e divennero oggetto di devozione: questo episodio, narrato di passaggio anche da Plutarco [59], ricorda l’analoga spartizione delle ceneri del Buddha, con conseguente fondazione di stūpa in diverse città dell’India. È curioso comunque che Plutarco parli di questo sovrano come “di un tal Menandro” (Μενάνδρου δέ τινος) e gli attribuisca il governo della Battriana, quando in realtà il suo regno era più ad oriente di questa regione: evidentemente in occidente non giungeva che una pallida eco degli avvenimenti e dei personaggi di quei paesi lontani. Secondo il Milindapañha Menandro sarebbe divenuto un arhat, cioè un discepolo che ha raggiunto la completa perfezione e meritato il nirvāṇa. Quel che è certo è che, come affermato anche da altre fonti buddhiste oltre che dallo stesso Milindapañha, durante il regno di Menandro si assiste a una notevole ripresa del proselitismo buddhista condotto anche da greci. Secondo una fonte singalese, durante il regno di Menandro il monaco Yona (Greco) [60] Mahadhammarakkhita sarebbe giunto da Alessandria del Caucaso insieme a trentamila monaci per la cerimonia di fondazione di un santuario buddhista [61]. Per quanto la cifra possa apparire esagerata o convenzionale, tutte queste allusioni dànno una chiara immagine da una parte del diffondersi della dottrina buddhista tra le minoranze greche dell’India, dall’altra del mescolarsi sempre più profondo delle due tradizioni culturali.

Il Milindapañha, che è considerato da alcune scuole buddhiste come una delle opere più autorevoli e importanti, secondo per valore solamente ai piĘaka [62], sembra uno dei prodotti più caratteristici di questa interazione tra le due culture. Si tratta di un dialogo tra il re Menandro e un dotto e venerabile monaco buddhista, Nāgasena, reincarnazione di un altro pio e famoso monaco, Mahāsena, che, ormai giunto al termine del suo cammino di purificazione, già si trovava nel cielo dei deva e riceve dal capo dei deva Sakka l’ordine esplicito di ritornare sulla terra, perché lui soltanto avrebbe potuto essere adatto a un compito così impegnativo, adeguato maestro di uno scolaro tanto illustre e tanto desideroso di apprendere: Menandro desidera conoscere in modo più approfondito la dottrina buddhista, e il monaco risponde in modo circostanziato alle sue domande. Il re appare instancabile e desideroso continuamente di approfondire, e ogni nuova domanda è l’occasione per chiarire e precisare il contenuto della precedente risposta. Il contenuto dell’opera è completamente pervaso dallo spirito dell’India, ma la forma dialogica ha indotto qualche studioso a richiamare Platone [63].

Nella sua redazione attuale il Milindapañha consta di sette libri, ma vari indizi inducono a credere che solamente i primi tre [64] siano da considerare antichi: i libri 4-7 sembrano un’aggiunta posteriore. Infatti, oltre al fatto che i libri 4-7 appaiono da una punto di vista stilistico più scadenti, è stato notato anche che, mentre i primi libri dibattono questioni di primaria importanza per chi vuole avvicinarsi alla dottrina, buddhista, gli ultimi libri hanno un contenuto apologetico. È significativo che le due antiche versioni in cinese (peraltro di diversa estensione e con alcune differenze rispetto all’originale indiano) conoscano solamente i primi tre libri. Circa la data di composizione, un sicuro termine ante quem è il IV sec. d.C., quando il Milindapañha è citato in autorevoli testi e commenti buddhisti. Ma è probabile che l’opera sia stata redatta in un’epoca non molto posteriore alla morte di Menandro.

L’ipotesi di un influsso dei dialoghi platonici sull’opera fu avanzata già da studiosi del XIX secolo e poi sostanzialmente abbandonata. Ma il fatto che sia stata riproposta, a distanza di anni, l’ipotesi, ancora meno verosimile, che alla base del Milindapañha stia un’opera come la Lettera dello Pseudo-Aristea a Filocrate [65] mostra che è difficile, nella lettura del Milindapañha, liberarsi dalla sensazione che sullo sfondo dell’opera vi sia stato comunque un modello greco. Si è anche pensato che il Milindapañha rifletta una specie di verbale, redatto in greco, di un dialogo effettivamente avvenuto tra Menandro e un esponente buddhista [66], verbale successivamente rielaborato in forma letteraria nell’India meridionale [67] Tuttavia non solamente l’apparato dottrinale pienamente buddhista e gli aspetti correlati, ma anche il modo dell’esposizione e delle descrizioni hanno poco di greco e molto di indiano: il Milindapañha è un’opera nata in India che si colloca a pieno titolo nella tradizione letteraria indiana, e tra le fonti del testo vanno sicuramente annoverati i dialoghi delle Upaniṣad (con la differenza che in questi è spesso il re che esce a testa alta dal confronto col brahmano, mentre qui, pur risultando alla fine una prevalenza di Nāgasena, entrambi gli antagonisti riconoscono in modo cavalleresco il valore dell’avversario) e in generale i testi della letteratura buddhista (si vedano gli estratti che riportiamo nell’Appendice II [68]).

7. Decadenza del regno indo-greco.

Dopo la morte di Menandro, avvenuta attorno al 130, le vicende del regno indo-greco sono avvolte da una nebbia che non consente di discernere in modo netto personaggi e avvenimenti. Pressoché assenti le fonti di parte greca o greco-romana (del tutto indifferenti alle vicende di quest’area remota dove pure si svolge un episodio importante della cultura greco-ellenistica), inesistenti, come di consueto, le fonti storiche indiane, i dati principali ci vengono o da scarni accenni delle cronache cinesi [69] o da documenti di prima mano, ma sporadici e difficili da utilizzare, in assenza di narrazioni dirette degli avvenimenti, come le iscrizioni e le monete. Possiamo riassumere molto sinteticamente i dati di fatto sicuri nei seguenti punti:

a. Dopo Menandro inizia la decadenza del regno indo-greco, la cui estensione si riduce progressivamente, sotto la pressione di popolazioni esterne quali gli Sciti e gli Yue-zhi (provenienti dall’Asia centrale, da dove erano stati cacciati dagli Unni).

b. Attorno al 125 gli Sciti prima e gli Yue-zhi poi penetrarono in Battriana e uccisero il re Eliocle, ponendo virtualmente fine al regno greco-battriano, anche se, a quanto sembra, un ultimo brandello di territorio nella parte meridionale rimase ancora per qualche tempo sotto il dominio di un re Eucratide II, del quale si hanno alcune monete con la scritta σωτηρ. Per contro il regno indo-greco, sia pure con un’estensione più ridotta, frammentato tra più sovrani e con alterne vicende di perdite e riconquiste di territori (ad esempio, attorno al 70 a.C. con Apollodoto II la perdita dei territori occidentali del regno sarebbe stata compensata da una espansione in Oriente, con la conquista del Punjab orientale), resistette per più di un secolo, fin dopo l’inizio dell’era cristiana. Nel frattempo Sciti e Yue-zhi allargavano i loro domini verso Sud, fino a costituire due regni sulle coste occidentali dell’India, e da qui, nel corso di alcuni secoli, partono poi alla conquista dell’India settentrionale.

c. Conosciamo i nomi di diversi sovrani (una ventina), ma anche semplicemente sistemarli in ordine cronologico e indicare in quali territori esattamente si estendeva il loro dominio è opera controversa. Quanto viene affermato alla fine del Milindapañha (in un libro la cui autenticità è comunque sospetta) che Menandro alla fine della sua vita, seguendo una prassi diffusa tra gli Indiani, si sarebbe ritirato in una selva penitenziale per divenire un arhat, lasciando il regno al figlio, è assai poco probabile. L’ipotesi, comunemente accolta fino a poco tempo fa, che alla morte di Menandro il regno si sarebbe suddiviso tra la vedova Agatocleia (che avrebbe fatto da reggente per il figlio Stratone) e Zoilo I, è oggi messa in discussione, e la cronologia di Agatocleia viene spostava a un’epoca più avanzata. Dei re che governarono nel periodo successivo alcuni dovevano appartenere alla discendenza di Menandro, altri presumibilmente alla discendenza di Eutidemo.

d. Zoilo I potrebbe essere stato promotore di un’alleanza con gli Yue-zhi: lo proverebbe la presenza sulle sue monete di una clava di Eracle insieme con un arco ricurvo, simile a quelli usati nelle steppe dell’Asia centrale.

e. Le monete con raffigurazioni ispirate

alla cultura e alla religione greca presentano tipi diversi.  Seguendo

la classificazione di Narain [70] avremmo cinque tipi fondamentali:

Seguendo

la classificazione di Narain [70] avremmo cinque tipi fondamentali:

– Un tipo fondamentale di monete che presenta la raffigurazione di Zeus;

– Monete che presentano la raffigurazione di Pallade e Apollo; in particolare, le monete che rappresentano Atena Alkidemos sembrano collegate con sovrani appartenenti alla famiglia di Menandro.

– Monete che presentano il re su un cavallo rampante;

– Monete che presentano la raffigurazione di Eracle;

– Monete che presentano la raffigurazione di Artemide.

Vi sono anche monete che non rientrano nei tipi descritti: p.es. Diomede, che fu re della Paropomaside attorno al 95-90 a.C., predilige la raffigurazione dei Dioscuri.

Accanto alle tradizionali monete rotonde

di tipo greco, sono coniate anche monete quadrate. La maggior parte

delle monete presentano scritte bilingui (greco e pracrito). Nel

complesso, sembra che nel prosieguo del regno indo-greco si assista a

una progressiva “indianizzazione” delle monete [71].

Sulla base di questi elementi [72] gli studiosi hanno tentato di disegnare un quadro storico, che però è tutto da verificare e presenta lacune e incertezze.

f. La fine dell’avventura greco-ellenistica in India si può collocare attorno al 10 d.C., quando l’ultimo sovrano, Stratone II Sotere, che probabilmente governava insieme col nipote Stratone III Filopatore, fu deposto, e il suo regno conquistato da Rajuvula, il re degli Indo-Sciti.

g. Continuarono anche dopo Menandro interscambi frequenti e fruttuosi tra i sovrani del regno indo-greco e le altre regioni dell’India.

Con la fine del regno indo-greco non cessa né la presenza di minoranze greche in India né la circolazione di elementi di cultura greco-ellenistica in quella lontana regione. Le città popolate da Greci, che si amministravano con un ordinamento simile a quello delle poleis, preservarono almeno per qualche tempo la loro autonomia, e si continuò a parlare in greco almeno per un breve periodo [73]. Il Periplo del mar Rosso, un’opera di interesse geografico databile attorno al I sec. d.C., che

descrive luoghi che si trovano nella rotta dal mar Rosso al golfo Persico e all’Oceano indiano, afferma che ai suoi tempi ancora circolavano a Barigaza [74] dracme greche, ricordo della campagna indiana di Alessandro e poi dei re che dopo di lui avevano regnato in India, Apollodoto e Menandro [75]. Anche le monete dei regni indiani o indo-parti che si collocarono sui territori dello scomparso regno indo-greco continuarono ancora per qualche tempo ad avere sulle monete scritte in greco (non di rado con errori di grammatica) o almeno dei monogrammi greci [76].

Nel periodo successivo i rapporti tra India e mondo occidentale sicuramente si diradarono, ma non cessarono del tutto. Accenni, più o meno velati, a personaggi greci continuano a trovarsi nelle opere della letteratura indiana [77]. Continuarono, e in alcune epoche prosperarono, i commerci, prevalentemente via mare, e sappiamo che delegazioni e ambascerie di Indiani giunsero a Roma all’epoca di Augusto e poi di Antonino Pio. L’accenno all’«ordine di battaglia di Cesare» in un’opera buddhista [78] e i copiosi ritrovamenti di monete romane in India (insieme col prestito del termine dīnāra ‘moneta soprattutto d’oro’ da lat. dēnārius, importato in India attorno all’età di Augusto) mostrano che il filo che legava l’India al mondo classico divenne forse più tenue, ma non si spezzò del tutto.

A quest’epoca risalgono iscrizioni con dediche buddhiste scritte da Greci in India: ad es. un certo Teodoro, che ricopriva la carica di meridarca (cioè governatore di una provincia), scrive la seguente dedica su un vaso contenente reliquie del Buddha e rinvenuto in un santuario buddhista nella regione di Swāt [79]:

Dal meridarca Teodoro è stata stabilita questa reliquia del beato Śakyamuni per il benessere del popolo [80].

La migliore testimonianza di questi

reciproci rapporti è data però dal cosiddetto Pilastro di Eliodoro.

Nella città di Besnagar o Vidiṣa è conservato un pilastro con una

scritta in pracrito da cui si desume che esso fu eretto da un greco, di

nome Eliodoro figlio di Dione, che era stato inviato alla corte del re

Śuṅga Bhāgabhadra per conto del re indo-greco

Antalcida (110-100 a.C. circa)

[81]. La cosa più interessante

è che il pilastro, che, a quanto risulta dall’iscrizione, doveva essere

sormontato da un Garuḍa

[82], è in onore di Vāsudeva

(Viṣṇu) e

che Eliodoro definisce sé stesso come un Bhāgavata, vale a dire

come appartenente a un movimento religioso di intonazione viṣṇuita che

pone come principio essenziale della vita religiosa la bhakti,

cioè la devozione personale a una divinità. Il movimento si andava

sviluppando proprio allora (anche se gli aderenti amavano retrodatare

di circa tre secoli l’origine della dottrina) ed ebbe influssi anche

sul buddhismo, in parallelo con la tendenza sempre più vigorosa nel

buddhismo dell’epoca a fare del Buddha una vera e propria divinità. Ciò

dimostra che, per quanto le fonti parlino prevalentemente di greci

sensibili al fascino del buddhismo, non mancarono comunque adesioni

anche alla linea religiosa brahmanico-induista

[83].

La migliore testimonianza di questi

reciproci rapporti è data però dal cosiddetto Pilastro di Eliodoro.

Nella città di Besnagar o Vidiṣa è conservato un pilastro con una

scritta in pracrito da cui si desume che esso fu eretto da un greco, di

nome Eliodoro figlio di Dione, che era stato inviato alla corte del re

Śuṅga Bhāgabhadra per conto del re indo-greco

Antalcida (110-100 a.C. circa)

[81]. La cosa più interessante

è che il pilastro, che, a quanto risulta dall’iscrizione, doveva essere

sormontato da un Garuḍa

[82], è in onore di Vāsudeva

(Viṣṇu) e

che Eliodoro definisce sé stesso come un Bhāgavata, vale a dire

come appartenente a un movimento religioso di intonazione viṣṇuita che

pone come principio essenziale della vita religiosa la bhakti,

cioè la devozione personale a una divinità. Il movimento si andava

sviluppando proprio allora (anche se gli aderenti amavano retrodatare

di circa tre secoli l’origine della dottrina) ed ebbe influssi anche

sul buddhismo, in parallelo con la tendenza sempre più vigorosa nel

buddhismo dell’epoca a fare del Buddha una vera e propria divinità. Ciò

dimostra che, per quanto le fonti parlino prevalentemente di greci

sensibili al fascino del buddhismo, non mancarono comunque adesioni

anche alla linea religiosa brahmanico-induista

[83].

Con l’avvento del Cristianesimo è possibile che sia iniziata una nuova epoca di rapporti tra il mondo occidentale e l’India. Una diffusa tradizione parla dell’evangelizzazione dell’India da parte dell’apostolo Tommaso: in realtà né le fonti neotestamentarie né le fonti storiche immediatamente successive dànno indicazioni che possano in qualche modo confermare questa notizia. Secondo Eusebio (Hist. eccles. III 1, 1) Tommaso predicò il Vangelo in Siria e in Persia, ma non vi sono notizie circa una sua predicazione in zone più orientali. È però probabile che fossero sorte comunità cristiane in India, grazie all’attività evangelizzatrice dei cristiani presenti in medio Oriente e nell’area dell’impero persiano, come mostrerebbero alcune antiche iscrizioni in pahlavi ritrovate in India [84]. La predicazione di Tommaso in India è narrata da un libro apocrifo, pervenutoci in una redazione greca e in una siriaca, gli Acta Thomae, un testo di origine gnostica: benché l’ammassarsi di elementi fantastici, come in tutti gli apocrifi, rendano ogni parola del libro sospetta e inutilizzabile per la ricostruzione storica, la narrazione propone una buona conoscenza di luoghi e di personaggu, così da rendere proponibile l’ipotesi che nei primi secoli dell’era cristiana vi fosse una presenza, più o meno estesa, di comunità cristiane nell’India settentrionale. A questa origine difficilmente può essere riportata la cosiddetta “Chiesa di Malabar” [85] (nonostante il titolo di “Figli di San Tommaso” con cui gli amano chiamarsi i cristiani nella zona che va dall’Iraq all’India), perché di fatto la sua origine non sembra anteriore al VI secolo.

Gli Acta Thomae sono, nella redazione greca, una narrazione di non grande estensione (171 capitoli): la sua redazione può essere collocata, secondo gli studiosi, in Siria attorno al 220 d.C.: alcuni (Harnack) fanno anche il nome preciso di Bardesane come autore del testo. Il libro comincia con la narrazione dell’estrazione a sorte con cui gli Apostoli si erano suddivisi le zone del mondo in cui portare la predicazione del Vangelo. A Tommaso era toccata l’India, ma l’apostolo dichiara la sua inferiorità rispetto a un simile compito e rinuncia ad andare, nonostante che la notte seguente gli fosse apparso in sogno Gesù stesso che lo invitava ad andare in India. Nel frattempo però si trovava in Gerusalemme un certo Abbane, inviato del re Gundaforo (in realtà Gondophares o forse Gundophernes [86], il primo re della dinastia indo-partica che regnò su un vasto territorio dell’India settentrionale, dall’Himalaya fino al Balucistan e al Sindh, in un periodo circa dal 21 al 47 d.C.), che era stato inviato per procurare un falegname. Mentre si trovava nella piazza della città all’ora del mezzogiorno il Signore si avvicinò a lui e, indicandogli Tommaso che si trovava poco discosto, stabilì con lui un contratto che poneva Tommaso al suo servizio [87]. I due partono alla volta dell’India e giungono ad Andrapoli, dove stanno svolgendosi le nozze della figlia del re: ma in conseguenza di una serie di avvenimenti Tommaso alla fine esorta la figlia del re a rimanere vergine. In séguito Tommaso giunge da Gundaphoros e attende alla costruzione del palazzo regale, ma usa il denaro datogli dal re per aiutare i poveri. Il re lo fa imprigionare, ma Tommaso fugge miracolosamente, e gli avvenimenti che si susseguono sono talmente prodigiosi, che il re decide di convertirsi al Cristianesimo. Nella parte successiva del testo Tommaso si reca nella città del re Misdai e ne converte la moglie Terza, poi il racconto prosegue con un dispiegamento di fatti soprannaturali e di creature romanzesche (draghi e asini selvatici), fino alla conclusione in cui l’apostolo subisce il martirio.

II. Rapporti culturali

1. Le arti figurative.

Nelle arti figurative gli influssi culturali sono numerosi e agiscono in entrambe le direzioni: vi sono monete greche in cui compaiono in modo sempre più palese influssi indiani (generalmente buddhisti) e vi sono opere d’arte indiane in cui compaiono influssi greci o addirittura sono raffigurate divinità o personaggi mitici della Grecia. Si tratta di fatti ben noti, sui quali l’indagine degli studiosi occidentali si è esercitata in profondità fin dalla fine del XIX secolo e sui quali esiste una bibliografia abbondante. Non entreremo dunque nel merito del discorso, accontentandoci di qualche scarna indicazione.

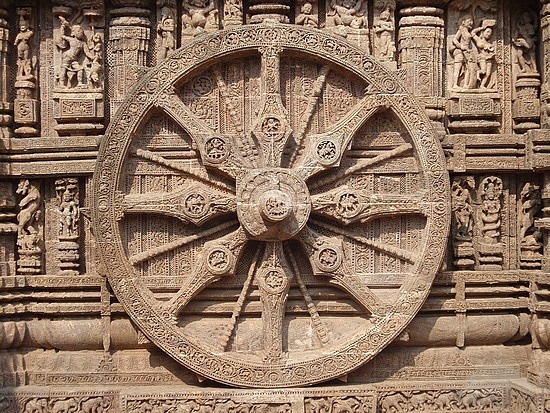

a. Influssi buddhisti nelle monete dei re indo-greci. Si è accennato prima alla raffigurazione di divinità del pantheon greco nelle monete dei re indo-greci. Non mancano però monete con motivi più o meno direttamente tratti dalla tradizione indiaba. Agatocle, uno dei successori di Demetrio, fa coniare monete di forma quadrata in cui appaiono su uno dei lati il leone (simbolo buddhista) e sull’altro la dea indiana Lakṣmī. Il cakravarta o ruota della legge compare in monete dell’età di Menandro. E sempre a partire da Menandro appare anche sulle monete la denominazione del sovrano come dharmika ‘seguace del dharma’, intesa come equivalente della titolatura greca δίκαιος: infatti in una moneta di Menandro la scritta in pracrito Mahārājasa dhramikasa Menadrasa è la versione indiana della scritta greca che compare sull’altra faccia βασιλεωσ δικαιου μενανδρου.

b. Influssi greci. Le prime statue del Buddha non sono anteriori al II-I sec. a.C. (in precedenza l’arte buddhista si limitava a rappresentazioni simboliche e non antropomorfe), e vari indizi fanno pensare alla presenza di influs si della statuaria greco-ellenistica. Una tradizione buddhistica cinese afferma che la prima statua del Buddha venne creata nel 43 a.C. a PaĘaliputra per iniziativa di Nāgasena: si tratta del famoso Buddha di smeraldo oggi conservato a Bangkok [88]. Poiché Nāgasena è presentato come il maestro che convertì Menandro al buddhismo nel Milindapañha, è abbastanza facile concludere che nell’ambito del regno indo-greco si dovette sviluppare una tendenza artistica che spinse a rappresentare il Buddha secondo gli stilemi propri della cultura ellenistica. Secondo V. Pisani, che aveva proposto di vedere in rappresentazioni indiane di Apsaras (le ninfe celesti della religione brahmanica), un adattamento o una continuazione del Ganimede di Leocare, la regione indiana del Gandhāra «offre lo spettacolo di una scultura ellenistica soltanto lievemente indianizzata» [89]. Come conferma Tarn [90], il Gandhāra è «a kind of new Hellas» [91].

2. Scienze.

Il peso dell’influsso greco nell’ambito scientifico (e in modo particolare nell’astronomia) è rilevante e riconosciuto dalla stessa tradizione indiana. Benché non mancassero, fin dai testi vedici più antichi, prove dell’interesse degli Indiani per l’osservazione e la descrizione dei fenomeni celesti, il primo trattato sistematico sull’argomento è un’opera la cui ascendenza greca è rivelata già dal titolo di Yavanajātaka (“I detti dei Greci”); si tratta della ripresa di un’opera greca scritta in Egitto attorno alla fine del II sec. a.C. e tradotta attorno al 150 d.C. da un personaggio dal nome trasparente di Yavaneśvara (‘signore dei Greci’). Successivamente il materiale fu rielaborato e ridotto in versi. Altre opere di astronomia e astrologia riconducibili a modelli greci sono la Paulisa Siddhānta (‘Dottrina di Paolo), traduzione in sanscrito dell’opera astronomica di Paolo di Alessandria (IV sec. d.C.) e la Romāka Siddhānta (‘Dottrina dei Romani’) un’opera di astronomia basata su trattati occidentali (‘Romani’). Queste opere ebbero un influsso importante sullo sviluppo di un pensiero scientifico locale che a sua volta diede poi luogo, attraverso la mediazione araba, a influenze anche importanti sulla scienza occidentale. Non si dimentichi che siamo debitori alla scienza indiana delle cifre che usiamo oggi abitualmente, perché quelle che chiamiamo “cifre arabe” in realtà furono inventate dagli Indiani, e da qui passate nel mondo occidentale attraverso la mediazione araba.

|

१ ١ 1 |

२ ٢ 2 |

३ ٣ 3 |

४ ٤ 4 |

५ ٥ 5 |